食品への 知識 と 技術 を

総合的に身につけ、

食のスペシャリストを

目指してみませんか?

食品科学科の「食品大好きプロジェクト」は、

人間が生きるうえで欠かせない「食」における

おいしさ・安全性・機能性についての科学を学び、

社会に役立てることを目的としたカリキュラムです。

日本獣医生命科学大学 ならではの3つの制度

プロジェクト概要

「食べる」「つくる」「研究」が大好きな人たちの

「食」への関心をさらに育て、

社会に役立てることを目的とした

社会実装型教育・研究プログラムです。

以上3科目群に分類し、その分野における

高度な専門職人材を育成するための

カリキュラムを構築していくことを目指しています。

特色のあるカリキュラム

食品科学科には、

専門性と創造性を高める授業科目が多くあります。

下記は一例です。

3つの制度

基礎的な学力はもちろんですが、大学4年間の専門的な学びを 続けるには「好き」「やりたい」というモチベーションが大事です。そこで推薦型選抜入試(11月)に加え、従来のAO入試に相当する総合型選抜入試(10月、12月、3月の3回)を2021年度入学者選抜より導入しました。

2022年度は、定員70名のうち、推薦型26名、総合型(3回の合計)15名がこの制度を利用し入学しています。

食品科学科は、食料安全保障の向上に資するとともに、未来の食品科学の発展に寄与する専門職を育成するために、次のような人材を求めています。

食品科学科には11の研究室があり、そのうち9の研究室で1~2名の早期ゼミ生を受け入れています。

本学における早期ゼミ制度の特徴は、以下の2つです。

1つ目として、半期ごとのゼミでの研究活動が授業単位になること。

2つ目として、希望すれば半期ごとに別の研究室に移り、別の食品の専門分野を学ぶ機会が得られること。

もちろん4年間同じ研究室で研究を行い、専門性を深めていくことも出来ます。これは実質、大学院卒業生と同じくらいの研究期間を経験できたことになります。

このプロジェクトを経験した学生は高い専門性とその専門知識の多様性から、社会に出た際に関連分野の即戦力として重宝されていくことでしょう。

通常は2年次後期冬に研究室配属がありますが、早期ゼミ制度では1年次後期から研究室で研究することができます。約1年半早く研究を始められるのは、研究好きにとって大きなポイントです。

※「食品科学基礎研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」の各科目で単位認定が可能。

配属された研究室で研究に励んだら、半年に一度、研究発表会が行われます。研究遂行力だけでなく、プレゼン力も高めることができます。

正式な研究室配属が決まる2年次後期の冬まで、早期ゼミでは最大2研究室体験することができます。正式配属する研究室も合わせて、在学中に最大3研究室で活動することが可能です。同じ研究室で継続しても、他の研究室で興味のある研究を新たに始めても、どちらでも構いません。食品科学科では、たくさんの経験を積める環境を整えています。

|

1年次9月 | 第1期研究室配属 | 希望する研究テーマを行っている研究室に配属します。 |

| 1年次2月 | 研究発表会 | 約半年行ってきた研究成果を発表します。 | |

| 2年次4月 | 第2期研究室配属 | 2期目がスタート!1期目と同じ研究室で専門性を深めても良し、別の研究室で新たな研究に挑戦するも良し。 | |

| 2年次8月 | 研究発表会 | 2期目の研究成果を発表します。 | |

| 2年次9月 | 第3期 | 3期目がスタート! | |

| 2年次2月 | 研究発表会 | これまでの研究成果を発表します。早期ゼミの集大成です。 | |

| 2年次2月 | 研究室配属 | いよいよ配属の研究室が決定します。3・4年次はこの配属先で研究室活動を行います。 |

「食」の製造・加工・保存・流通にまつわる課題に、科学的なアプローチで解決方法を導きます。

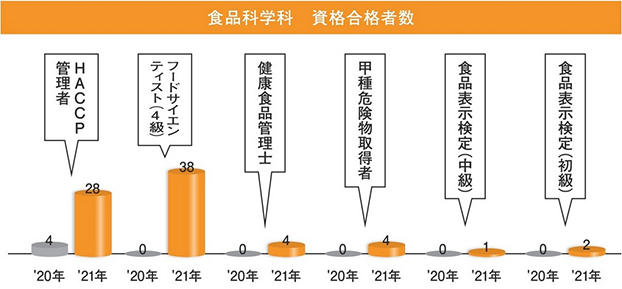

食品科学科で資格取得が有利になり、就職にも活きる資格に対して、その資格の合格者(取得者)に対して検定料などの費用の一部を負担する制度です。

各資格に対して資格担当教員を定め、学生のサポートを行っています。

検定料、資格取得に際して必ず参加しなければならない講習会費などが対象です。

資格の難易度によって補助額が変わります。

目指す進路

微生物や有害物質の

生体への影響、検査法、

衛生管理などについて学ぶ。

栄養生理、免疫、おいしさ

などにつながる

機能成分と

機能性を学ぶ。

食品の製造、加工、調理や

マーケティングなど

について学び、

社会実装化を推進する。

在学生・卒業生インタビュー

高校の発表授業で、衛生管理や食品の安全性についてプレゼンテーションを行った際、食中毒によって毎年約2万人が被害を受けていることを知りました。そこで、食品によって人が苦しまない世の中をつくりたいと思い、「食」について学びたいと思いました。

食品の安全性や機能性、衛生管理など「食」に関する幅広い知識を学ぶことができるため、基礎から応用までさまざまな知識を学ぶことができるのが良いところだと思っています。

先生と学生の距離が近いところに驚きました!授業で分からない箇所があったら丁寧に指導をしていただけることに、とても感激しました。

「食べ物の科学 入門」です。身の周りの菌を実際に見ることができたり、「旨味」や「辛味」を実際に味見することができ、自らの手で体験することができたからです。

食品科学科オリジナル菓子作りと、品質を分析しています。具体的には、原材料の組成、配合を変えてクッキーやクラッカーを作り、レオメーターによる物性測定の値や脂質酸化度の違いを調べています。

入学する前から早期ゼミに参加したいと考えていました。しかし、早期ゼミには履修条件が設けられているので、履修できるように授業の課題はしっかり行い、提出するよう心がけていました。

物性測定やTBA法など初めて行うことばかりで、今でも分からないことが出てきます。しかし、そんな時は同じ早期ゼミの仲間と協力しながら研究を進めています。

早期ゼミに参加する前までは試薬を使用することが少し怖かったです。しかし、正しく使用すれば怖いことはなく、自分の手で研究をし、変化を自分の目で見られることに楽しさを感じています。

高校2年生のとき、発表授業で衛生管理や食品の安全性についてプレゼンテーションを行いました。その際、衛生管理の重要性や食中毒によって毎年約2万人もの人が被害を受けていることを知り、「食」によって人々が苦しまない世の中をつくりたいと思ったことがきっかけです。

ニチジュウでは、1年次から多くの「食」に関する授業があります。その一つ一つの授業で学ぶことを大切にしています。

食品の機能性や品質の検査・分析を通し、人の健康を「食」の観点から支え、少しでも社会に貢献できる人になることを目指しています。

私たちが毎日触れる「食」には、まだまだ知らないことがたくさんあります。

授業や研究を通し、「食」の新たな発見をしていきましょう!

入学以前から、キノコに対して興味を持っていました。大学を見学した際、キノコを取り扱っている研究室を見つけ入学を決めました。

学生と教員の距離が近いことが魅力的だと感じます。気になったことや相談したいことがすぐに共有できるので、非常に助かっています。

また、食品科学科は食品に対して多角的な視点から学ぶことができ、自分の興味を掘り下げられるところが好きです。

早期ゼミのおかげで1年生から研究に取り組めたことです。

化学実験や生物実験等の実習が個人的に大事だと感じました。実験の進め方やレポートのまとめ方が学べるので、日々の学習にとても役に立っています。

現在は早期ゼミ生3人でキノコを用いた発酵食品の開発を行っており、キノコを用いて味噌やチーズの製造を目指しています。また、それと並行してキノコが産生する糖類の分析も行っています。

提出物の期限は必ず守り、テストも前もって取り組みました。また、入りたい研究室には恐らく一番早く見学に行き、どのような環境で研究ができるかを調べました。一番大切なのは睡眠です。絶対に7時間は寝るようにしました。入学したての頃は特に疲労が溜まりやすいので、適度に休むようにしました。

実験で苦労したのは、データをいかに多く、早くに揃えようとしたことです。キノコや発酵食品を取り扱うので、一回の実験に数か月単位の時間が必要になります。半年ペースで目標のデータを出すために、計画を立てて実験をやっていたのが大変でした。乗り越え方は、できるだけ実験での負担を減らせるように、他の早期ゼミメンバーと協力してローテーションを組み、作業を行うことでした。後は睡眠です。昼寝もしています。

大学に入ってから特に気をつけるようにしたのは、実験計画の立て方です。実験をするときは、ある程度どのような結果が出るかを考えてから実験をします。そして結果を受けて、次の実験を始めます。しかし、早期ゼミは1年半という時間制限があります。その中で目標としている研究仮説を確認するために、適切な実験をできるように心がけていました。担当の先生とは常に実験計画について話し合っています。現在はある程度データも揃ったので、見つけた発見を元に少し寄り道の実験もしています。

小さい頃から博物館などに行くことが多く、その中で大学教授のお話を聞く機会もありました。その教授が生体標本をおもむろにアタッシュケースから出し熱く語る姿を見て、自分も何かについて熱く語れる専門家になってみたいと思い、研究活動に興味を持ちました。キノコに興味を持ったのは高校1年生の頃です。入学してある部活に入った際、キノコの話を聞いてその研究をしてみようかなと軽い気持ちでやり始めました。そのままキノコの不思議な生態や、自然界での役割、未解明なことが沢山あることを知り、沼にはまっていった結果、研究と実験好きの自分になりました。

とにかく隙があったら実験をするようにしています。世の中で注目される研究に共通することがあります。それは、実験の回数が多い事です。ノーベル賞を取るような研究者は、途方もないサイクルで実験をしていると聞きました。研究に関して力不足な私が目標を達成するには、とにかく実験を繰り返し、データを揃えるしかありません。その中で、学ぶべきことや発見を取りこぼさないように気をつけています。

得られた結果から、目標に向けて正しい道筋を考えらえる人を目指しています。ここ最近の社会は、できるだけ短期で目標を達成することを求められる傾向にあります。その流れは研究分野にもあります。そんな中には寄り道をする暇もありません。そのため、短期的な目標をつなげて、長期的な命題に取り組めるようになりたいと思っています。

大学受験中は、入学することのみに意識が向きがちになります。いざ入学してから、行動が迷子にならないように、大学で何をやるのか、どこを目標とするのかをしっかりと決めることが重要だと考えます。

食品科学科ではどのようなカリキュラムが用意されているのか、興味に合う研究室があるのか、卒業後の進路等を調べ、自分がやりたい事をぼんやりとでも持てるようにしてみましょう。私はたまたま狂気的に熱中できるものを持っていましたが、そうでない人もいると思います。自分の興味はどこにあるのか、それを知るためにもよく大学について調べ、教育されている分野の情報を集めてみましょう。大学の先生方に直接お話を聞くのもおすすめです。私はやりました。食品科学科ではツイッターとインスタグラムがあるので、覗いてみるとよいでしょう。私の実験を失敗している動画が載っています。

意外な場所で自分の好きは見つかります。少しでも心動かされた事を大切にして、大学進学に向けて頑張ってください。応援しています。最後に、キノコ好きよ、来たれ。

食に関わるための専門知識を十分に学べると思ったからです。

1年次では基礎科目を学べて、2年次からは実習が本格的にできるようになるところです。

「食品大好きプロジェクト」の中では早期ゼミ制度があり、早くから研究室に所属できることに感動しました。

食品科学科オリジナル菓子作りと、品質を分析しています。具体的には、原材料の組成、配合を変えてクッキーやクラッカーを作り、レオメーターによる物性測定の値や脂質酸化度の違いを調べています。

出された課題はその日のうちにやり、当たり前のことですが、どんなに大変な課題でも必ず提出期限には間に合わせるようにしました。

また、テスト勉強をする時はどの科目もまんべんなく勉強しました。

物性を測定するまでの試薬づくりの手順や装置の扱い方に苦労しました。メモした自分のノートをしっかり見直して、分からなかったら正直に先生に聞いたり、友人に聞いて覚えました。

「自分も将来こういった分析をして、新しい「食」を作り出していくんだ!」と思ったらゼミを頑張ろうと思えました。

商品をジャッジするテレビ番組があり、「私も商品開発をして消費者に喜ばれるようなおいしい商品を作りたい!」と思ったのがきっかけです。

もともとある食品(商品)に自分でアレンジをして、どうしたらもっとおいしくなるのか、新しい味を生み出せるように調味料などを調合して料理しています。

消費者に喜ばれる商品はもちろん、今までになかったような全く新しい商品を開発する技術者を目指しています。

「食」というのは、人が生きていく上ではなくてはならない存在です。そのなくてはならないものを皆さんで作り、人が安心して食べていけるようにサポートできる職に就けるよう、一緒に頑張りましょう!

食べ物のおいしさに興味を持ち、食品化学教室で和牛香の生成機構の解明を研究テーマに、ガスクロマトグラフィーでの分析と、実験方法の確立と考え方の基礎を学びました。また、研究室では官能テストのパネラーとして他の学生の実験にも参加していました。

陸上競技(短、長距離問わず)に力を入れて活動しており、諦めず目標に向かって突き進む忍耐力、皆で助け合いながら一致団結して困難を乗り切る力を学び、今現在、仕事をしていく上でも大きな土台となっています。それは店舗勤務時代でも、本社勤務でも変わりません。

食品業界を中心に就職活動をしていて、「店舗管理したい!店長をやりたい!」という気持ちがあり、店舗展開している企業を主に受けていました。また、いずれは商品開発に携わりたいとも思っていました。弊社に決めたのは、人事担当から素材や手づくりに対するこだわりを持っていることを感じられたからです。

入社してすぐは店舗に配属されます。私のように「商品開発がやりたい」と思っても、商品や店舗のオペレーションを分かっていないと、どんな商品がつくれるか分かりません。店舗を経験していた方が絶対に後々良いんです。その後、社内出向制度があり商品開発に手を挙げました。

これまでサイドメニューや季節商品チキンの開発に携わってきましたが、現在はオリジナルチキン専門で開発を行っています。食品の安全基準も、時代とともに変わります。その基準と、創業者であるカーネル・サンダースのレシピを守りながら調理テストを行い、導入に向けて改良しています。具体的には、オリジナルチキンに付随する調理油、スパイス、塩などです。味は変わらないように、その時々の時代に合わせて原料を変えています。テスト販売から拡大して全店規模での販売になることは、非常にやりがいを感じます。

また、オリジナルチキンだけでなく、カーネルクリスピーなどのチキン原料の定番商品の開発も行っています。

大学で勉強する内容は、社会に出ても考える基礎となります。今楽しく勉強して、覚えておいても無駄になるような知識はないと思います。何気ないことにも疑問を持つことや、物事の見方を別の角度から見る癖をつけると、考える力になると思います。