学生からのレポート Report

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

獣医保健看護学科授業紹介:公衆衛生学実習

獣医保健看護学科

3年次 関根 俊

Q1 授業の詳細について学びの内容が分かるように教えてください。

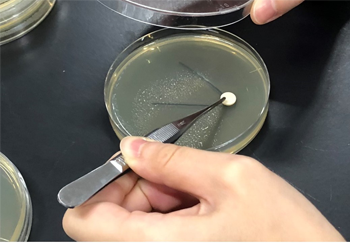

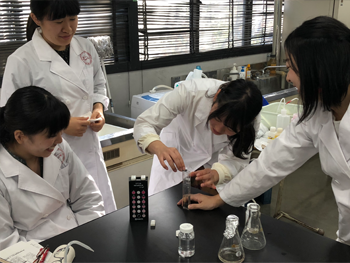

ヒトと動物の暮らしに欠かせない水に着目し、環境中に存在する様々な水(水たまりや水槽など)と、普段私たちが飲んでいる水道水の汚染レベルを比較し、水道水の安全性を学ぶ実験を行いました。また、環境音を収集し、どの程度の音が騒音として認識されるのかという実験も行い、ヒトと動物を取り巻く環境について広く学ぶことが出来ました。さらに、食中毒を引き起こす物質の測定や、乳を用いた衛生検査など、食品に関わる実験も実習に含まれており、食品衛生に関しても学べる実習です。

Q2 授業は、どのようなことを意識して取り組みましたか?

この実習では、様々な微生物や危険な試薬を使用するため、少しのミスが結果に影響し、また大きなけがに繋がってしまう可能性もありました。さらに、測定時間が厳密に決まっている実験もあるため、素早く、正確に作業を行うことが求められました。そのため、丁寧に且つ、安全に作業するだけでなく、迅速な実験操作を心がけ、正確な結果を得ることを目指して実習を行いました。

Q3 授業を通じて、どのような気づき(学び)を得られましたか?

この実習を通して、私達や動物の暮らしに密接に関わっている水や食品の衛生管理が、ヒトと動物の健康の維持・促進にとってどれほど大切なことかを学ぶことが出来ました。また、生活の中に当たり前にある環境音にさえも関心を持ち、ヒトと動物のより良い生活環境を考える必要がある事もこの実習を通して知り、非常に興味深く思いました。

Q4 授業の特長(魅力)や、体験をしてみての感想を教えてください。

公衆衛生学実習を通して、私達や動物の暮らしを取り囲む環境を適切に維持・管理することが、結果的にヒトや動物の健康を支えることに繋がっているということを感じることが出来ました。また、衛生検査に関わる実験では、大学1年・2年次に履修した他の実習で修得した技術を用いる場面が多くありました。実験技術だけでなく、得られた結果をどう捉えるかなど、考え方にも共通する部分があり、学問の繋がりを感じることも出来ました。

■「公衆衛生学実習」シラバス概要

授業のねらい

食品衛生、環境衛生における機器分析の手法や簡易検査の方法を理解する。また、食中毒原因食品解明における統計疫学的手法を理解する。

到達目標

食品衛生、環境衛生における様々な分析方法、動物看護における公衆衛生の重要性を理解できる。

授業形態

実習および教室内での講義と演習

この実習を通して、私達や動物の暮らしに密接に関わっている水や食品の衛生管理が、ヒトと動物の健康の維持・促進にとってどれほど大切なことかを学ぶことが出来ました。また、生活の中に当たり前にある環境音にさえも関心を持ち、ヒトと動物のより良い生活環境を考える必要がある事もこの実習を通して知り、非常に興味深く思いました。

Q4 授業の特長(魅力)や、体験をしてみての感想を教えてください。

公衆衛生学実習を通して、私達や動物の暮らしを取り囲む環境を適切に維持・管理することが、結果的にヒトや動物の健康を支えることに繋がっているということを感じることが出来ました。また、衛生検査に関わる実験では、大学1年・2年次に履修した他の実習で修得した技術を用いる場面が多くありました。実験技術だけでなく、得られた結果をどう捉えるかなど、考え方にも共通する部分があり、学問の繋がりを感じることも出来ました。

■「公衆衛生学実習」シラバス概要

授業のねらい

食品衛生、環境衛生における機器分析の手法や簡易検査の方法を理解する。また、食中毒原因食品解明における統計疫学的手法を理解する。

到達目標

食品衛生、環境衛生における様々な分析方法、動物看護における公衆衛生の重要性を理解できる。

授業形態

実習および教室内での講義と演習

公衆衛生学実習を通して、私達や動物の暮らしを取り囲む環境を適切に維持・管理することが、結果的にヒトや動物の健康を支えることに繋がっているということを感じることが出来ました。また、衛生検査に関わる実験では、大学1年・2年次に履修した他の実習で修得した技術を用いる場面が多くありました。実験技術だけでなく、得られた結果をどう捉えるかなど、考え方にも共通する部分があり、学問の繋がりを感じることも出来ました。

■「公衆衛生学実習」シラバス概要

授業のねらい

食品衛生、環境衛生における機器分析の手法や簡易検査の方法を理解する。また、食中毒原因食品解明における統計疫学的手法を理解する。

到達目標

食品衛生、環境衛生における様々な分析方法、動物看護における公衆衛生の重要性を理解できる。

授業形態

実習および教室内での講義と演習