教員からのレポート Report

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

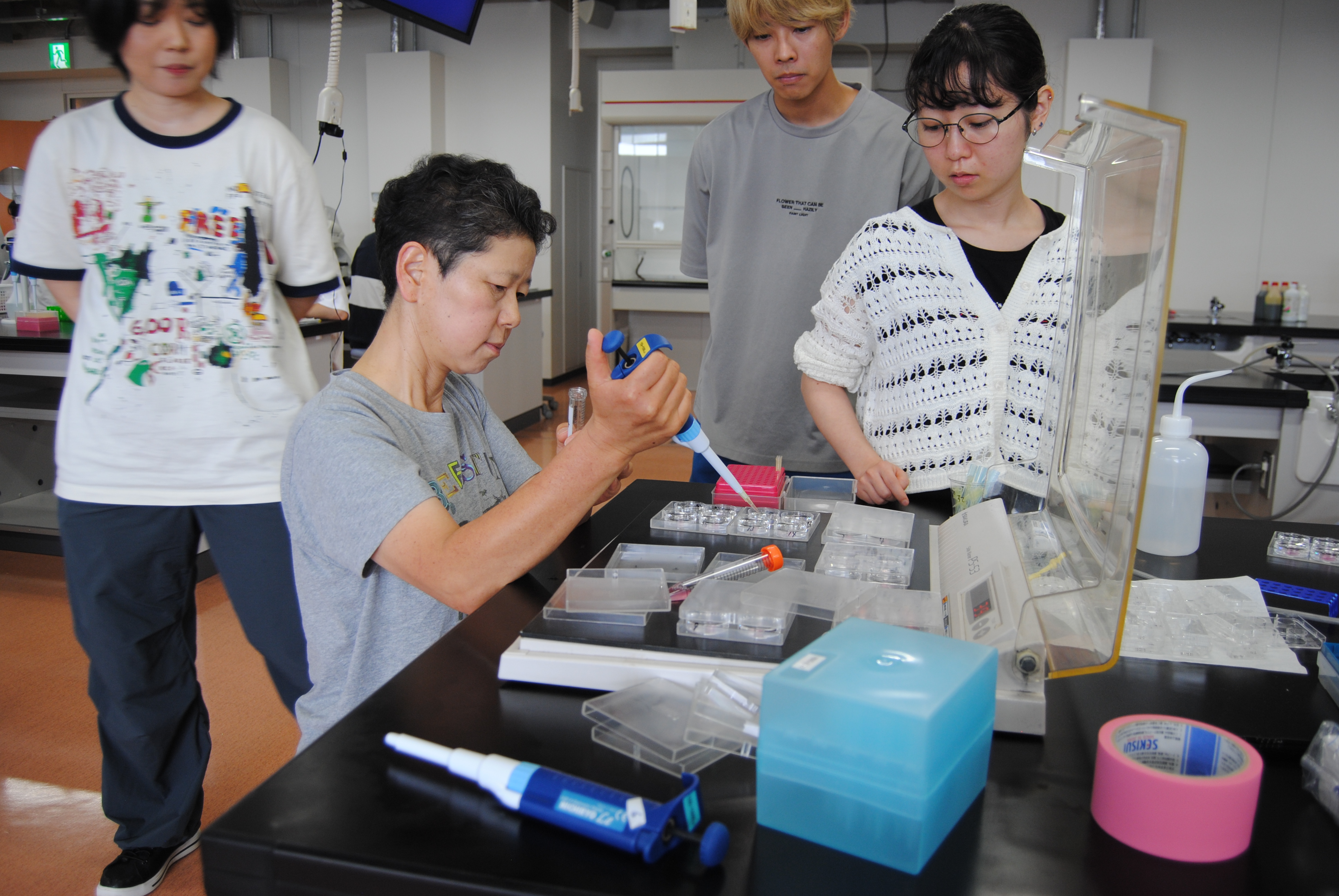

体外受精講習会を終えて

教授 牛島 仁(動物生殖学教室)

本年度は8月9日から始まった講習会が9月の13日で終了しました。今年は外部の受講生8名を含む20名が受講し、複数名が合格点に満たずに補講を受けることになりましたが、3月の学位授与式には全ての受講生に修了証が届きます。この講習会は残念ながら、「最後の長い夏休み期間を犠牲にせず、学生生活を謳歌したい」学生には不評ですが、動物科学科ならではの実習にどっぷりと浸ることは、学生時代の代えがたい思い出になります。

国内にいるほとんど全ての牛は人工授精技術で生産されていますが、最近は受精卵移植や体外受精技術の利用により多くの産子が生産されています。これらの高度な技術習得が全国の生産現場に求められています。技術向上を求めて外部から参加した受講生からの感想が届きましたので、掲載します。

株式会社ハタファームスサポート 室井 穂乃央

体外受精卵移植の資格を取得するため、今回、家畜人工授精師講習会に参加させていただきました。私は4年ほど前にウシの人工授精師免許を取得したのち、昨年開催された講習会で受精卵移植に関わる資格を習得しました。

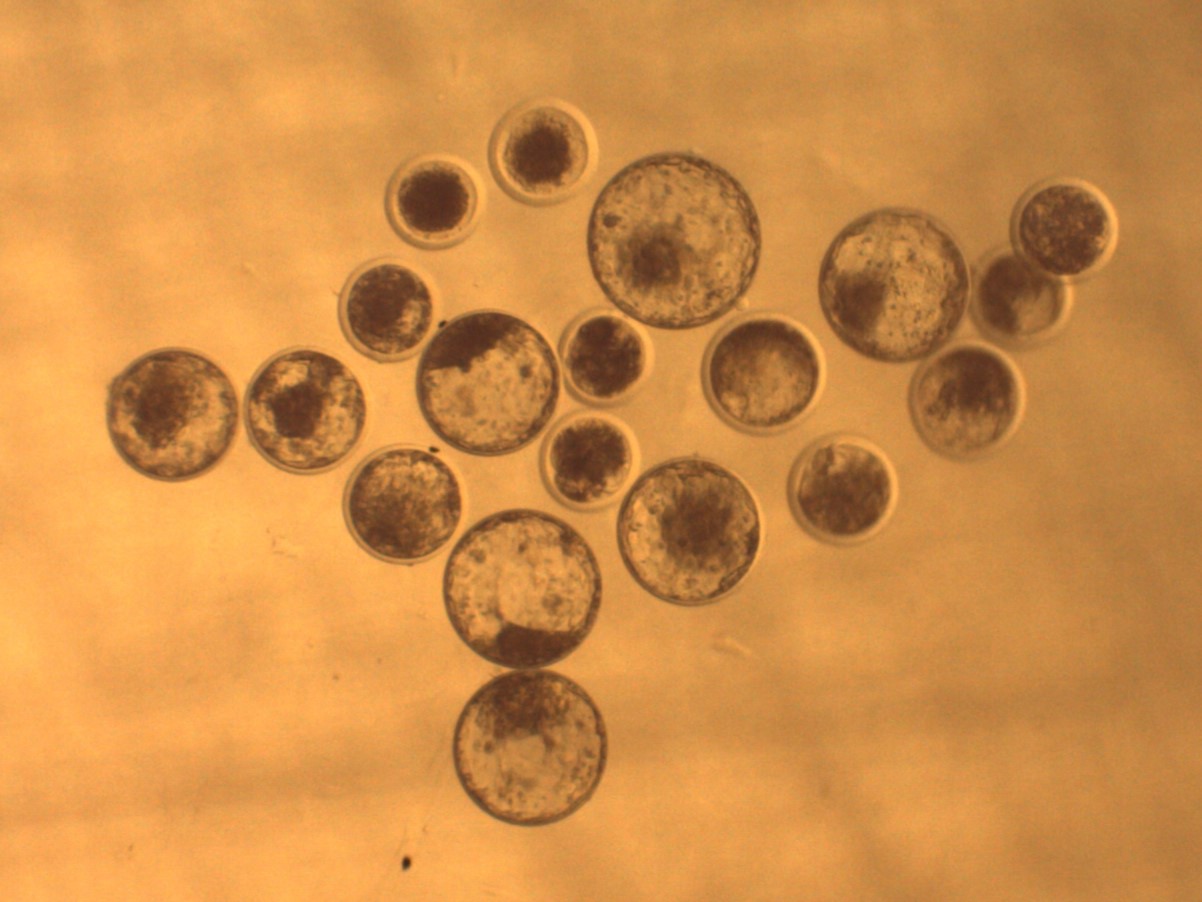

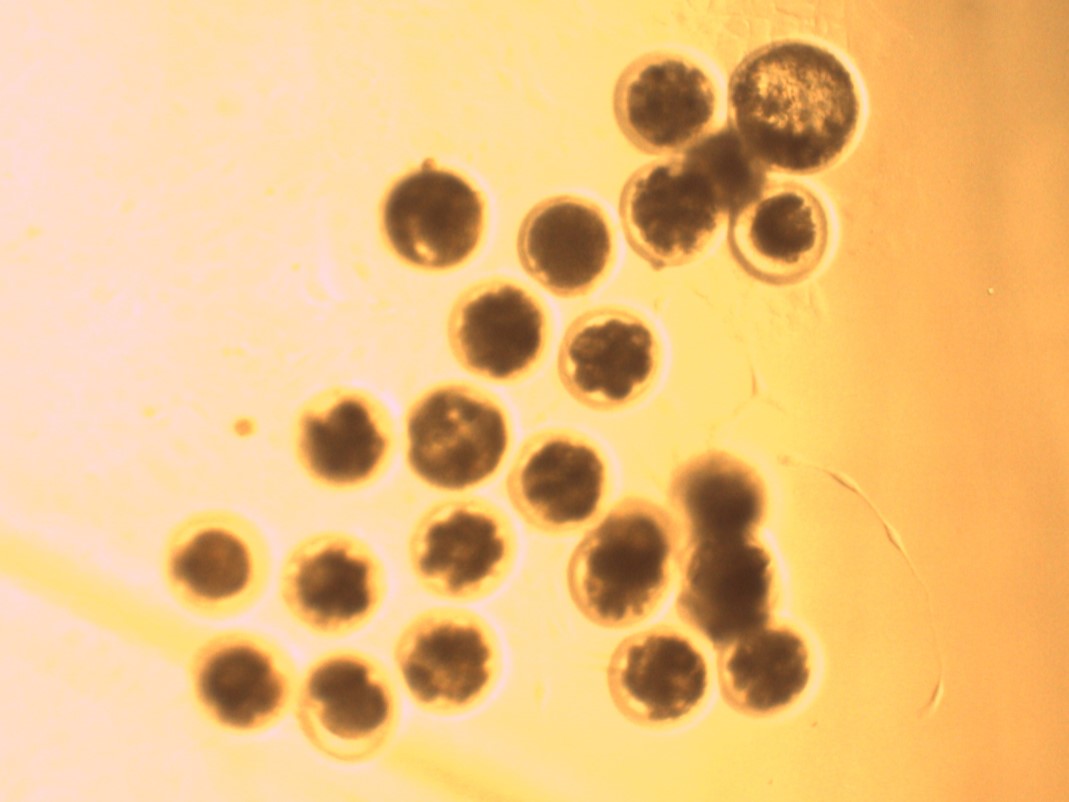

現在は月8頭程度の黒毛和種の採卵に立ち会い、子宮灌流液からの受精卵の捜索などを行っています。また、食肉センターから入手した黒毛和種卵巣を用いて体外受精卵を生産しています。最近は県内の農家からOPU-IVFいわゆる体外受精卵の生産に対する生産現場の要望が増え、開業の獣医師と共に本技術に対応していきたいと考えています。

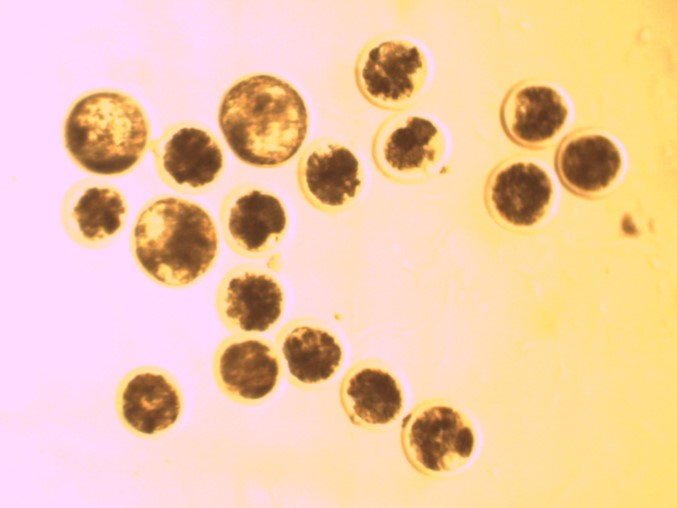

ハタファームスサポートの体外胚生産には市販の培養液を使用しています。体外成熟と体外受精には機能性ペプチド研究所の培養液、一連の体外胚生産はIVF Bioscience社製を用いています。卵子や体外受精には10µlあたり1個を守り、体外受精後は卵丘細胞をピペッティングで裸化するよう指示されています。今回の実習では卵丘細胞との共培養法が用いられていたので戸惑いましたが、体外受精技術が完成した当初の手技を知ることができて新鮮でした。ガラス化保存については、将来的に取り入れようと考えているので、別の機会を作って正式な最少容量ガラス化法の習得をお願いしようと考えています。

今回の講習会には免許の取得のために現場の第一線で活躍されている技術者も参加されており、情報の共有と情報交換をする機会にも恵まれました。各地域で胚生産技術をどのように展開しているのか、どのような物を使っているのかの情報交換を行うことができました。体外受精卵を生産している技術者の手技を見て、自信にもつながりました。短い期間ではありましたが、とても充実した実習を体験することができました。この場をお借りして感謝申し上げます。

東京都農林総合研究センター畜産技術科 及川 主基

普段私は、研究センター技能職員として牛の繁殖及び飼料生産に関する業務に従事しています。令和3年度からは、「乳牛の遺伝子型と採卵成績」に関する研究を日本獣医生命科学大学と共同で行っています。研究センターでは、遺伝子型別の体内受精卵の採取成績を調べています。本年度からは生体の卵巣から卵子を採取するOPUにも取り組み、技術的な面からのサポートに関わっていますが、その際に体外受精卵生産に関わる卵子の操作方法等の技術習得と免許の取得が必要となりました。4日間の体外受精講習会を受講し、実習では食肉センター由来の卵巣からの卵子回収方法や凍結までの一連の手技を習得しました。

私は、長くフィールドにおいて繁殖業務に従事していたこともあり、AIやET等の技術に関しては自信がありましたが、顕微鏡下での卵子や受精卵の操作は未経験だったため講習での検卵時に卵子の見逃しがありました。

今後の課題として技術の向上に努めいこうと思います。研究センターでは都の普及センターと連携して不定期にET講習会を開催し、都内生産者に対して体内受精卵の採取と移植技術の普及を行っています。この業務を通して将来的にはOPU及び体外受精卵移植の技術紹介も予定しています。今回の講習会は研究センターの方針に適い、免許を修得するだけでなく、業務の幅を広げる貴重な体験になりました。ここに謝辞を申し上げます。

全農長野三岳牧場 笹岡 淳

私は家畜人工授精師として場内外の人工授精、ならびに年間300頭の受卵牛への受精卵移植を行っています、また、月約10頭の採卵に立ち会い、子宮灌流液からの受精卵の捜索、正常受精卵の選別、受精卵の凍結保存処理などの一連の受精卵生産などの繁殖業務に従事しています。最近はこれらの繁殖技術に加え、OPU-IVFいわゆる体外受精卵の生産に対する生産現場の要望が増え、当牧場でも開業の獣医師と共に本技術に取り組み始めています。そこで、今回の講習会には資格取得と技術向上を目的に参加させて頂きました。

食肉処理場から入手した卵巣を用いた体外受精卵の生産の経験は20年ほど前にあったのですが、久々の卵子操作の違いに戸惑い、使用する器具・機材の違いも手伝ってか、色々作業・手順がおぼつかないこともありました。

久し振りの研究室の雰囲気と、若い皆さんの熱気に触れるとともに、現場の第一線で体外受精卵を生産している技術者の手技を見る機会にも恵まれました。また、長年この受精卵の世界を知り尽くしてきた講師のお話に、大変刺激を受けました。講習を終えて牧場に戻り、これまでと業務内容は変わりませんが、自信をもって体外受精卵の生産に取り組めています。

諸外国ではすでに体外受精卵の生産個数が体内生産受精卵数を遥かに追い越しています。この技術移転により、遺伝的にも優れた牛が生産されていくと思います。ただ、このように技術が進展しても生産現場の技術者にとって大切なことは、移植した受精卵が高頻度で着床し、子が生まれ、無事に大きくなり、高値で出荷出来て最終的に農家が儲かる技術を提供する事だと思います。私はその一助となれるよう、これからも技術習熟に励もうと思います。今後とも研究会等をつうじてお世話になると思いますが、これからもよろしくお願いします。