牧場だより「継・いのち」

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

第58号:乳牛と職員へ感謝

吉村 格(准教授/副牧場長)

2010/6/30 更新

当然のことではあるが、ほ乳類である牛は自分の子が育つ程度の乳をその発育に応じて泌乳し、自然の摂理に則して代を重ね生き延びてきた動物である。子供が大きくなり授乳量が増えたとしても、光と空気と水と大地とが育んでくれた草さえ食べていれば自分が倒れるほどの負のエネルギーバランスに苦しむことはなかったと思う。しかし、その乳が食料として役立つと認められるや否や、牛はその形質を特化させられ、自分の子が必要とする何倍もの大量の乳を泌乳する家畜となって、人間の側で生きることになった。

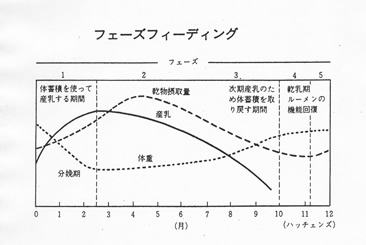

上の図は、乳用牛の周産期の状況を示したもので、飼養管理の説明によく使われるものである。この図のように、1日あたりの最高泌乳量は分娩後2ヶ月あたりで記録されるが、大まかに言ってこの数値を200倍するとこの牛の一乳期の泌乳量となる。このピークをいかに上昇させて全体の乳量を底上げし、個体としての生産性を高めてゆくかが改良の一つの大きなポイントであった。このピークを上げれば上げるほど泌乳量は増大し、エネルギーバランスは大きく負の側に傾いて牛を苦しめる結果になった。

それは、経済合理主義に基づいて消費者の意向に耳を傾けた時から解っていたことである。自分の母をさらに改良するために優秀な父親が選ばれた時から決まっていたことである。このように身を削ってしか存在の意味を許されないのが現在の乳牛である。強いストレスを受けるとわかっていながらも産ましたことが良かったのか。ストレスを与えるのは可哀相だから産ませない方が良かったのか。私の立ち位置は「生まれてよかったね」とするものである。だからこそ、もって生まれた能力を発揮させようとして先人達が努力して築いた管理技術を勉強し、微妙なエネルギーバランスの中で生産性を上げながら無事に周産期を乗り切るための飼養管理の徹底を図っているのである。その乳牛たちのために既に傾いたエネルギーバランスが此処にはもう一つ存在する。1日という短い時間を家族団欒のために使うか、家畜の福祉のために使うかという職員達のギリギリの攻防と葛藤である。このような生産現場のろくでもない話を学生諸君にしたかったのであるが時間切れとなってしまった。