どうぶつびより Newsletter “Animals”

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

獣医保健看護学科長 梶ヶ谷博教授が大会長を務める

第23回日本野生動物医学会大会が本学で開催されました

獣医保健看護学科広報委員会

梶ヶ谷 博 教授(獣医保健看護学科長)

2017年9月1日から3日にかけて、日本獣医生命科学大学において第23回日本野生動物医学会大会が開催されました。本大会では316名の参加者が本学を訪れ、2つのシンポジウム、緊急集会を含む5つの自由集会、32演題の口頭発表、49題のポスター発表、さらには学生部会集会も開かれ、野生動物や動物園動物に関する様々な課題が話し合われました。今回は本大会において大会長を務められた獣医保健看護学科長である梶ヶ谷博教授にお話を伺いました。

【日本野生動物医学会はどのような学会ですか?】

野生動物の保護、保全を目的として、野生動物の保護管理や医学について科学的な手法とデータに基づいて社会に貢献することを念頭に設立されたものです。野生動物の社会や動物園、水族館で活躍する獣医師のほか、そこに関心を寄せる大学生や専門学校生で本会は構成されますが、それ以外にも獣医保健看護学関連の方も含む多くの方々が参加されています。

【本大会ではどのようなトピックがありましたか?】

今大会は獣医疫学会(杉浦勝明 会長(東京大学))とのコラボレーションを試み、タスマニアデビルの研究者を海外から招待して、主として自然界における動物の感染症と疫学的コントロール、ネットワークづくりをシンポジウムとして企画し、好評を得ることができました。

【本学科の学生も発表していましたね?】

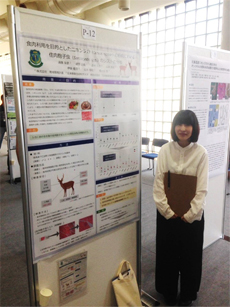

はい、獣医保健看護学科の保全生物学研究分野に所属する青野早里さん(4年生)によるタヌキのロードキル関係についての口頭発表や、ポスター発表では病態病理学研究分野の藤原史織さん(4年生)が研究してきたニホンジカの寄生虫に関連した発表などがありました。この他にも獣医学科の研究室に所属する獣医保健看護学科の学生が共同研究者として何人も名前を連ねている研究発表がたくさんありました。

【獣医保健看護学領域において野生動物医学はどのような位置付けにありますか?】

獣医保健看護学はあらゆる動物を対象として、動物たちの健康を守り、傷病動物の健康への回復を図るための科学を行う学問分野です。対象動物には野生動物も含まれていて、野生動物の健康を守り、傷病のリスクを軽減させるための条件を探るのも獣医保健看護学科の大切な役割だと思います。また野生動物の生きる姿は人類を取り巻く環境を評価するときの指標ともなり得るもので、そうした健康に関わる環境評価という面でも貢献できる立場であると考えています。

シンポジウム会場の様子

ポスター発表に臨む

本学科4年生の藤原さん