教員からのレポート Report

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

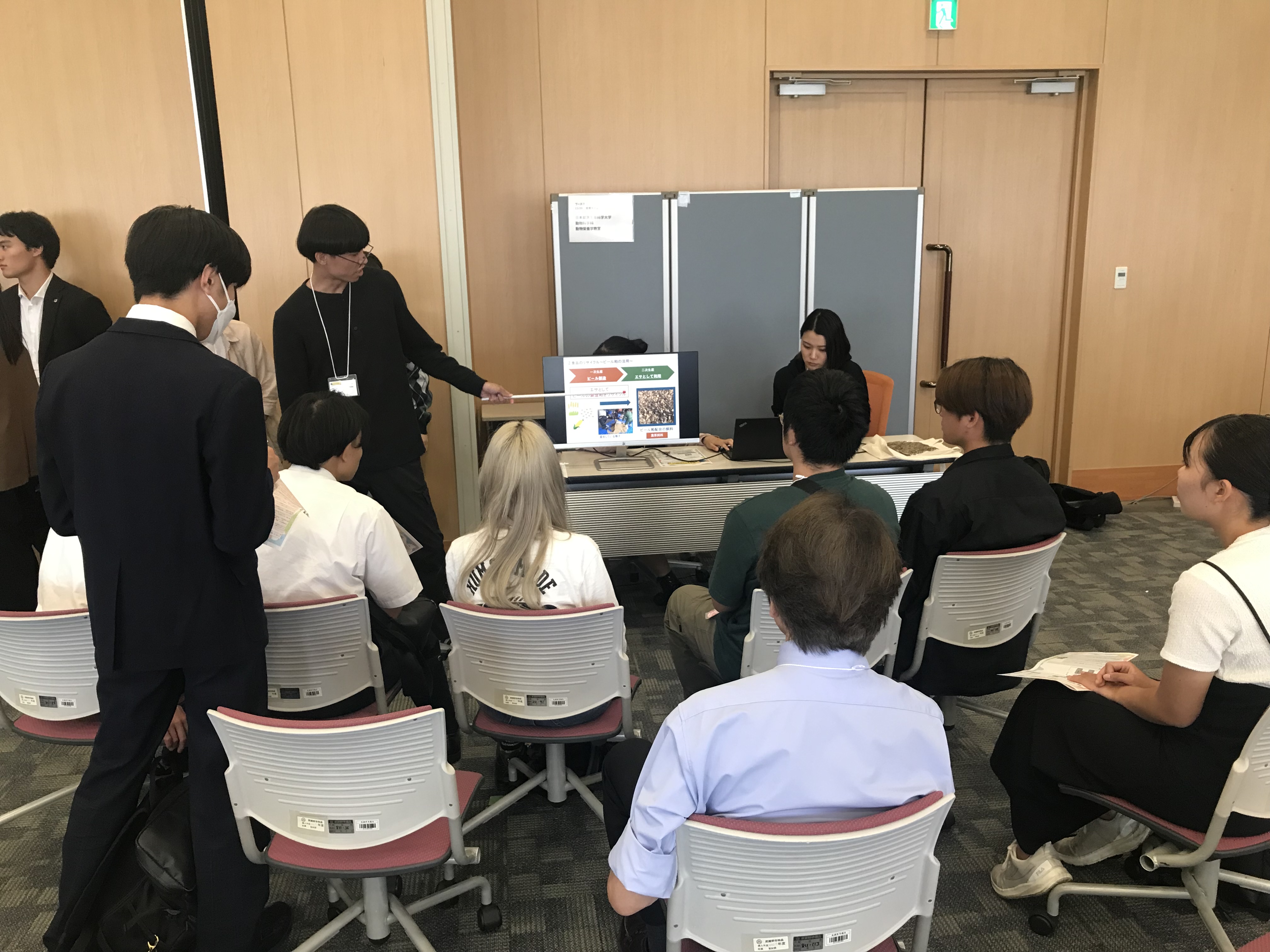

むさしのYouthエコフォーラム2025に参加しました!

教授 柴田 昌宏(動物栄養学教室)

むさしのYouthエコフォーラムは、環境活動や社会課題解決に関するテーマに取り組む高校生、大学生を対象に、その活動内容を紹介し、意見交換を行い、生徒、学生間の交流を図る会合です。今年のフォーラムは、武蔵野市役所と“むさしのエコreゾート”を会場に、23団体が参加し、それぞれが環境活動等への取り組みについてプレゼンを行いました。また、この会合は、武蔵野市環境政策課により、Youth世代の環境啓発を目指し、推進されています。

このフォーラムで動物栄養学教室では、「持続可能な肉牛肥育を目指して~経産牛肥育と自給飼料の観点から~」について発表し、3年生と4年生の混合チームで参加しました。この発表では、当研究室が富士アニマルファーム(以下、アニファ)で実施している経産牛肥育について、次の3つのリサイクルの取り組みがあることをプレゼンしました。

- ①肉牛のリサイクル ~経産牛肥育~

- ②食品のリサイクル ~ビール粕の活用~

- ③窒素のリサイクル ~地域資源循環~

肉牛生産は、繁殖牛により子牛が生産されます(1次生産)。この子牛は肥育牛または次の世代の繁殖牛としてその役割を果たします。しかし、繁殖牛の子牛生産能力は加齢と共に低下します。こうした牛を以前は老廃牛などと呼び、未肥育で出荷されていましたが、いまは経産牛とも呼ばれ、2次生産として肥育が行われています。当研究室では、この経産牛について地域資源を利用した肥育から牛肉の付加価値化を目指し、肉牛のリサイクルに取り組んでいます。

(経産牛肥育の詳細は、A-report、2024/07/04をご覧ください)

富士アニマルファームで和牛肥育やってます!

本学がある武蔵境には地ビール工房があります。この工房から排出されるビール粕は、食品廃棄物に分類され、以前は産業廃棄物として処理されていました。当研究室では、このビール粕の飼料化に取り組み、経産牛の肥育用飼料として開発しました。この取り組みを食品製造副産物の有効利用から食品のリサイクルとして紹介しました。

家畜を飼うと糞尿等の排せつ物が出ます。アニファの周辺には多くの畜産農家があり、家畜の飼料となるトウモロコシなどの飼料作物が栽培されています。このトウモロコシは子実から茎、葉まで地上部全てが飼料となります。この地域では、家畜からの排せつ物を堆肥化し、これを土壌に還元することで飼料作物の生産を持続的に行っています。これを家畜、土壌、飼料作物を介した窒素のリサイクルとして紹介しました。

食品のリサイクルと窒素のリサイクルは、家畜の飼料へつながることです。実は、わが国の飼料は、その多くを輸入に依存しています。その中でも穀物飼料は、家畜にとって重要な飼料原料ですが、ほとんどが輸入です。一方、穀物は人の食料でもあり、家畜の飼料と競合します。今回の取組では、廃棄される食品製造副産物および人が利用できないトウモロコシの茎や葉を飼料として利用しています。これらは人の食料との競合を避け、新たな家畜生産の可能性があるのではないかと、期待しています。

わが国は資源に乏しい国です。「もったいない」といった言葉もあります。これら3つのリサイクルで共通することは、資源の有効活用です。経産牛、ビール粕、堆肥は、程度の差はありますが、これまで有効利用されてきませんでした。この経産牛肥育は、単独では注目されることが少ない3つのリサイクルから、相乗効果を生み出し、新たな価値が創出できると考えています。また、こうした取り組みは、「飼料自給率の向上」、「食品廃棄物の削減」、「食料競合の回避」など、幾つかの社会課題の解決へつながる可能性があり、持続可能な畜産の実現に少しでも近づくことができればと、期待しています。

各団体からの発表の後、参加者は16グループに分かれ、それぞれの発表内容からコラボして何ができるか、グループワークを行いました。このフォーラムの最後は懇親会(高校生もいるためノンアルです)が催され、参加した学生や関係者から、食品廃棄物の利用や地域との連携について、質問やコメントが寄せられ、参加者と議論を楽しみました。参加した学生にとっても、専門分野の異なる学外関係者との交流となり、多くの刺激が得られたと考えています。これがこれからの糧になることを期待しています。