牧場だより「継・いのち」

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

第80号:「♀か♂か、それが問題だ」

吉村 格(准教授/副牧場長)

2011/9/1 更新

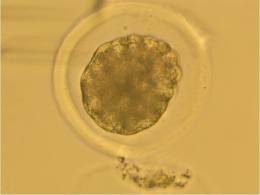

雌DNAの検索のための受精卵の切除

富士アニマルファームでは震災後、福島県二本松市の牧場で飼育されていた2頭のガーンジィを導入した。これらの乳牛は相当長期間を不妊であったと思われるが、搬入後にホルモン処置を行い発情を誘起し、ガーンジィの精液で人工授精すると1頭は目出度く受胎することができた。人間も含め雌は我が子を残そうとして命をかけて分娩をやり遂げる。我々は、日本に200頭もいないガーンジィの後継牛を是非とも欲しいと思っているが、高齢なこの牛にとって最後のチャンスに生まれてくる子が雄であったとしたら命をかける意味はない。命を継ぐためにはどうしても生まれてくる子は雌でなければならない。

現在、富士アニマルファームでは動物科学科の牛島教授の指導を受けながら人工繁殖技術の生産現場における利用の幅を広げている。その基礎となる人工授精の技術では、純血種を得るためには雌と同じ品種の精液を用い、交雑種が価値をもつときにはホルスタインに黒毛和種を授精することもある。先日のホームページのトピックスでは雌雄判別精子を用いたジャージの雌が来月産まれることを書いた。一方受精卵の移植技術では、既に褐毛和種から黒毛和種の双子を生産し、現在は雌雄判別した受精卵で受胎が確認された牛の分娩を楽しみにしているところである。乳牛では雌を、肉牛の繁殖は雌を、肉牛の肥育であれば雄を希望するのが現場の常識だろう。

さて、妊娠を確認したガーンジィを再び超音波診断装置を用いて授精後60日目に胎児の雌雄判別を試みた。精子や受精卵での性判別ではなく胎児においての雌雄判別である。しかし、雄として生まれ断種されるのを嫌ったか、雌として生まれ人間に目的化されるのを嫌ったか、残念ながら画面のどこにも胎児の姿を見つけることは出来なかった。福島からの命を継ぐことは絶たれた、と思った矢先ナントもう1頭のガーンジィから採取して雌と判定された受精卵が遠く東京の小泉牧場で妊娠したという知らせが届いた。来年3月にガーンジィの雌が無事生まれると福島から生き延びてきた母の「命」は後継牛としての子に引き継がれることになる。