食のいま

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

第83号:高校生対象の科学実験

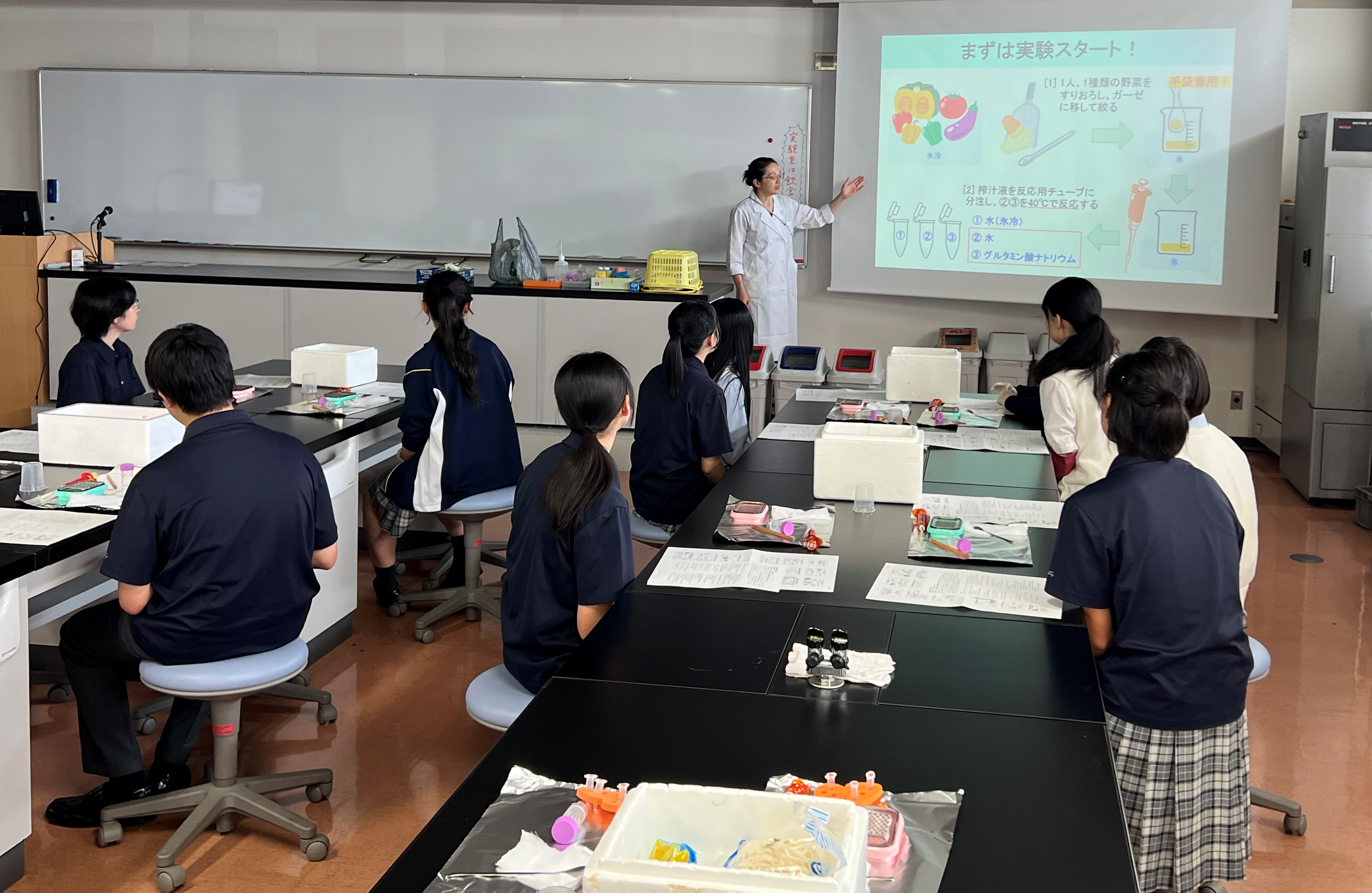

今年8月、本学の高大連携活動[#1]の一環で高校生向けに科学実験を担当しました。

イベントタイトルは「野菜の搾汁液でリラックス成分を作れるか調べよう」。

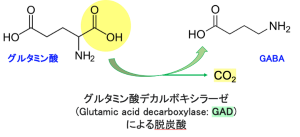

ここで掲げたリラックス成分とは、γ-アミノ酪酸のことで、英語名のgamma-aminobutyric acidを省略したGABA(ギャバ)という呼称が有名です。GABAは私たちの体の中ではとくに脳や脊髄に多く存在し、抑制性神経伝達物質として作用することが知られています[#2]。生体内では、グルタミン酸というアミノ酸(こちらは興奮性神経伝達物質として作用する)を材料として、グルタミン酸デカルボキシラーゼ(Glutamic acid decarboxylase、以下GAD)という酵素の働きでGABAは作られます(下図)。

GABAは発酵食品や植物性食品素材にも(量の多少はありますが)含まれていて、私たちは食事からも摂取することができます。そして、GABAの経口摂取には、高めの血圧を低下させる、仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスを緩和させる、睡眠の質を向上させる、といった機能性が認められていることから、特定保健用食品や機能性表示食品等にGABAが利用されているのです[#2]。さらに、GABAの経口摂取には、塩味を感じやすくなる効果(減塩食品に応用可能)や、満腹感を増強して食べ過ぎを予防する効果が知られています[#3, #4]。

様々な生鮮野菜でグルタミン酸、GABA、そしてGADの存在が確認されていますので、今回のイベントでは、高校生の皆さんにそのことを調べる実験に挑戦してもらいました。

<実験の流れ>

野菜をすりおろしガーゼで絞ったエキスを用意→水またはグルタミン酸の入ったチューブにエキスを分注→恒温槽にチューブを入れて酵素反応→エタノールを添加して酵素反応を停止→反応停止試料の成分を薄層クロマトグラフィー(Thin layer chromatography:TLC)にて分離→ニンヒドリン試薬によるアミノ酸の検出

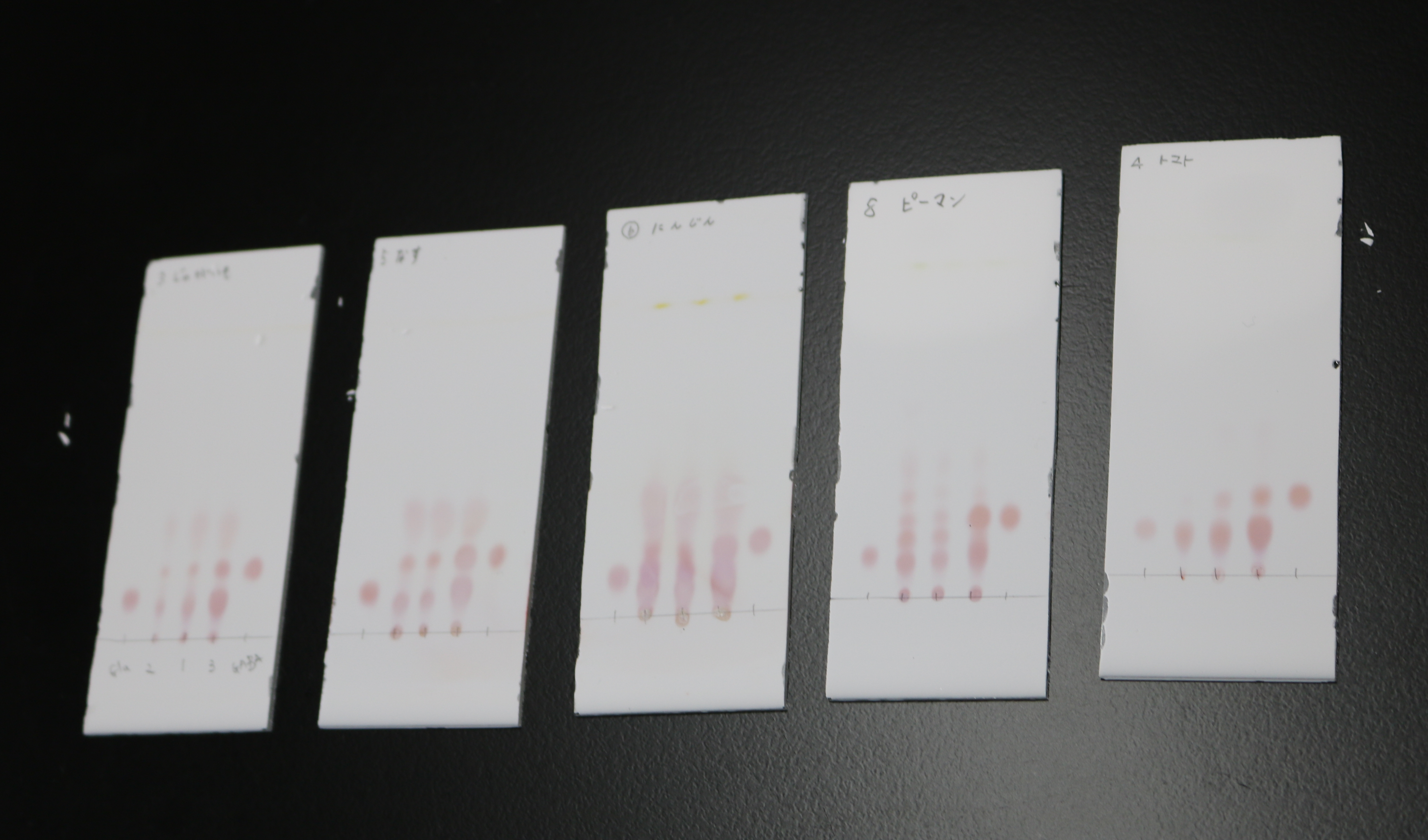

最初のうち、高校生は初めての器具や操作に戸惑いを感じていたようでした。時間の都合上、実験の「待ち時間」を使いGABAのことや実験の原理を説明していくと、彼等の表情にだんだんと最終結果に対する期待感がにじみ出てきました。そして実験の結果、色々な野菜で、グルタミン酸を添加するとGADの働きでGABAが増えることを確認することができました。

グルタミン酸は昆布だしの旨味成分としても有名です。旨味とGABAを増強して、美味しく健康に良い野菜の調理加工方法を調べたいと感じてもらえたら、食品科学の面白さが一部伝わったのではないかと思います。少し化学的な話をすると、グルタミン酸は2つのカルボキシ基を持っています。2つのカルボキシ基のうち決まった片方のカルボキシ基だけがGADによって除去されるとGABAが生成します。このような特異的な反応を穏和な条件下で担う酵素の優れた能力にも感動してもらえたら幸いです。

当研究室では野菜の調理加工工程でGABAを増やす条件を検討していますが、今回の科学実験で興味深い野菜が沢山存在することに改めて気づくことができ、有意義な時間となりました。

どのTLCプレートも左から標準のグルタミン酸、エキスと水(氷冷)、エキスと水(40℃)、エキスとグルタミン酸(40℃)、標準のGABA

(注意:野菜の品種、部位、収穫時期、収穫後の保存条件などによって結果は変動します)

<参考>

- #1: 日本獣医生命科学大学_高大連携

https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/008-5.html/(2025/9/1閲覧) - #2: 一般社団法人 食の安全分析センター_GABAが多い食品は?効能効果のまとめ

https://cfsa.or.jp/gaba-food-effectiveness/(2025/9/1閲覧) - #3: 植野洋志_GABA合成酵素グルタミン酸デカルボキシラーゼの発現場所での役割分担

https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2015.870333/index.html(2025/9/1閲覧) - #4: 京都府立大学 農学食科学部_研究成果

https://kpu-als.jp/w/2022/06/gaba%EF%BC%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%90%EF%BC%89%E3%81%8C%E8%84%B3%E3%81%AB%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E3%81%A8%E6%BA%80%E8%85%B9%E6%84%9F%E5%A2%97%E5%BC%B7%E4%BD%9C/(2025/9/1閲覧)

「奈良井 朝子先生のバックナンバーはこちら」

「奈良井 朝子先生のバックナンバーはこちら」