「この一冊」 図書のご紹介

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

救えない地方のペットたち 獣医療格差への挑戦の軌跡

川西航太郎(株式会社幻冬舎 2022年)2023/05/02更新 202302号

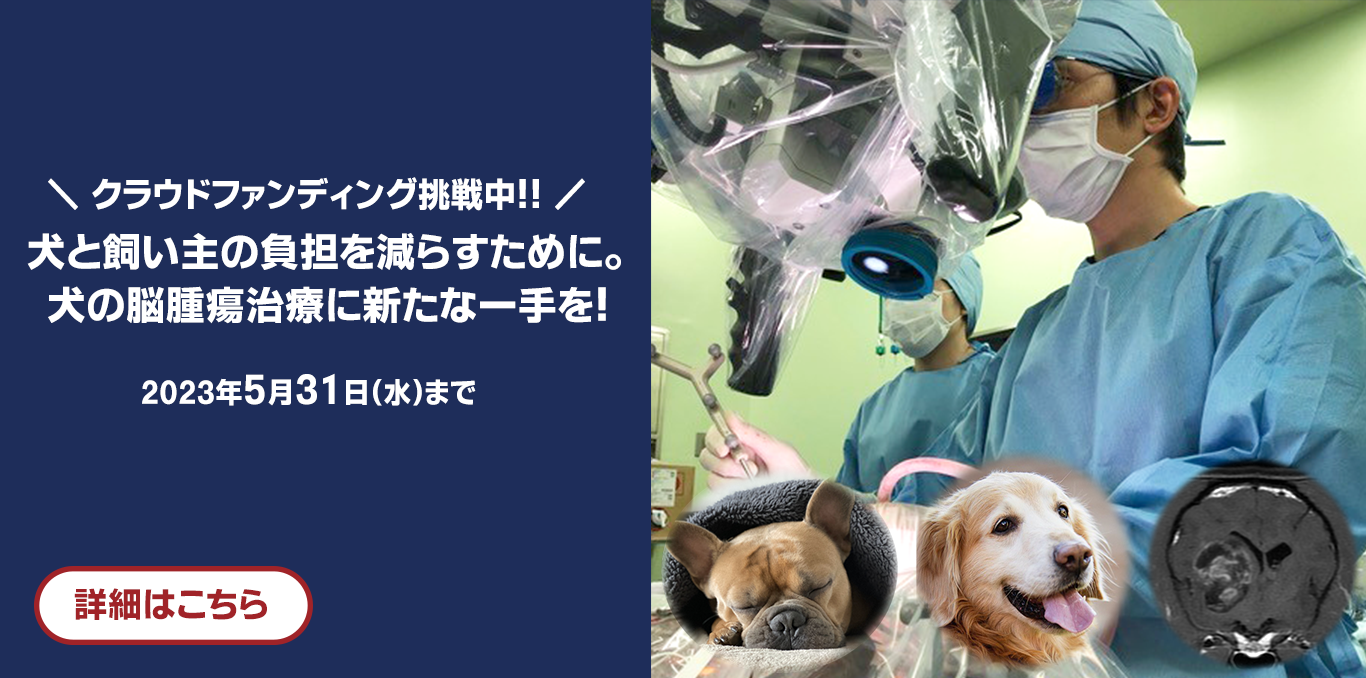

【クラウドファンディング応援企画!】

獣医さんも連携し、立ち上がっています。例えば、脳腫瘍摘出手術と同時に行える治療について、その有効性を探る挑戦が始まっています。

【犬と飼い主の負担を減らすために。犬の脳腫瘍治療の選択肢を増やしたい】

※このクラウドファンディングは2023年5月31日に終了しました。

ご協力ありがとうございました。

獣医放射線学研究室 長谷川大輔教授からコメントが届きました

(記事はこちら)

筆者はモノゴコロついてこのかた、ほぼほぼ犬か猫と一緒に暮らしてきた。

幼少期(恐竜はさすがにいないが大昔)は、猫缶やカリカリはおろか、猫砂もなく、子猫のトイレのために新聞紙をちぎったものである(箱に敷いたそばからシーッとされた)。それがあれよあれよという間に各種フードや猫砂、サプリやら歯石ケアやらが登場し、今は家中、猫グッズだらけだ。筆者の親世代すら「隔世の感がある」とか言いながら、もうそういうものだと思って過ごす令和の猫飼い家庭である。

当然ながら、獣医療の進化もすごい。

長らく「犬猫病院」といった感じの、獣医師ひとりで何でも診る町の獣医さんが一般的だった(奥さんがトリマーだからトリムもしますよ、というだけで「すごい」と思った)。今でもそういう病院は数多くある。

それで別段、危機感は持っていなかった。

それが一転。飼い猫にガンができ、病理診断まではかかりつけ医で手配してくれたが、その先に進む方法がわからず、愕然とした。今から10年ほど前とはいえ、いわゆる都心部でもそうだったのである。結局、本学の動物医療センターの先生に相談して(その節は大変お世話になりました)、猫は一命をとりとめ、晩年は、自宅に近い動物病院を紹介してもらい、ハタチまで生きた。そう、短い間に都心では高度医療可能なペットクリニックが普及していたのである。今は皮膚科など診療科別のクリニックすらある。

が、それはあくまで都心の事情であるらしい。

本書の著者は本学出身で、卒業後に故郷で獣医師として就職されたそうである。地方と言っても茨城県水戸、都心にも車で2時間ほどである。

町の獣医さんであったようで、何でも診たそうだ。いよいよ獣医に診せるほど病状が進んでからの診療は時にハードで、しかもその「都心まで2時間」ですら遠かった。人間なら当たり前の紹介状制度は、あくまで獣医師個人の人脈頼りで、見つけた先の診療予約はすでに2週間、1ヶ月先までいっぱいということも多かったという。

手間・ペットの体力諸々の事情によって、都市部では一般的といえる治療すら諦めるしかないことが重なったという記述は重い。

ペットにどの程度高度医療を受けさせるかは別の話として、まずはその選択肢すら地方にはない現実を、著者は突き付けられたのである。本書はそこからの奮闘の記録であり、獣医療格差の現状レポートである。

著者はその後、母校に戻り研修を積み、再び水戸に戻って開業する。そして、限られた設備でも可能な「ちょっと高度な獣医療」を工夫のすえ提供し始めた。そして、徐々に設備を充実させていった。そして例えば、犬で多く見られる白内障手術を始める。

すると、沢山の飼い主さんが愛犬を連れて殺到したのである。

この事実は「諦めていたが、選択肢として浮上するやペットの高度医療を望む人々」が、少なからず存在していたということである。著者はその後も研鑽を重ね、腫瘍摘出なども対応できるようになると、その都度、訪れる人も増えていった。現在はCTや腹腔鏡も導入し治療範囲をさらに拡大、MRI導入も考えているという。

そうしてスキルアップしていった結果、「地方だからこそ高度な総合診療医を目指すことができる」ことを実感したそうである。

本書はしかし、地方・都市部に限らない、獣医療の各種ハードルの指摘でもあると思う。

獣医療においては通院に要する時間といったハードルが想像以上に高い。電車に乗せると過呼吸になる、鳴きわめくというようなペットもいる。飼い主も消耗してしまうのだ。やっと手術にこぎつけても、そこで終わりではない。リハビリもまだ確立されていない。

溢れるネット情報は玉石混交で、例えば保護猫の里親LINEグループでも医療の相談は多いそうである。もはやペットは家族の一員であり、生きるよすがであるという人は多いのに、いまだに医療へのアクセスは想像以上に難しいのだ。

著者は終章で、ペットの平均寿命が延びた結果、高齢者がペットを飼いにくくなった現状を指摘している。それは獣医療業界の先細りにもつながる。そして、獣医師同士の連携についても、その必要性とポテンシャルについて記している。こうした声をあげた本は初めてのように思う。

年をとっても、ワンさんニャンさんと暮らせる未来が来るといいな、と思うのは、飼い主さんだけではなかったのである。

※このクラウドファンディングは2023年5月31日に終了しました。

ご協力ありがとうございました。