農産食品学教室 Research and faculty introduction

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

研究室紹介と研究内容

私たちの研究室では、ヒト生体内や食品製造の現場において、植物性食品のパワーが十分に発揮できる方法の提案を目指しています。

お米や小麦などの穀類、サツマイモやジャガイモなどのイモ類、また、各種の野菜や果物などは昔から人間を支えてきた主要な食料資源です。これらの植物性の食品材料は、収穫後の貯蔵・調理・加工によって、含有成分が量的・質的に変化します。

これは、細胞の内部で酵素と呼ばれるタンパク質が働いて化学反応が起きていたり、温度や調味料の添加によって含有成分の構造や生成量が変化したりするためです。私たちの研究室では、酵素の構造や特性、さらには含有成分の生成特性を生化学的に解析し、収穫後の貯蔵・加工・調理との関わりを調べています。同時に、酵素を利用した、味や栄養等の改良に役立つ食品成分を効率よく作り出そうとする酵素バイオテクノロジーの立場からの応用的な研究も進めています。また、茶に含まれるポリフェノールの機能性発現機構について生体成分との分子間相互作用を化学的に解析すると共に、植物性食品の摂取が運動パフォーマンスや疲労に与える影響を分子生物学的に追究しています。

特に力を入れているSDGsへの取り組み

- 全ての人々が健康的な生活の確保に貢献できるよう、農作物特有の含有成分における保健機能効果の解明を目指します。

- 環境への負荷を軽減できるよう、廃棄農作物や加工工程で生じる残渣および酵素反応の有効利用方法の提唱を目指します。

- 気候変動に影響を与える方法にて生産される食品を対象にし、農作物を利用した代替品の提唱を目指します。

教員紹介

- 氏 名奈良井(金山) 朝子 准教授

- 学 位博士(農学)

- 専門分野食品成分化学、食品酵素学、食品機能学

- 担当科目生化学、農産食品学、農産食品学実験、農産資源論、食べ物の科学 入門(分担)

- 氏 名松田 寛子 講師

- 学 位博士(農学)

- 専門分野調理科学、食品機能学

- 担当科目基礎化学、農産食品学実験、食べ物の科学 入門(分担)

Close-Up「研究」

早期ゼミの研究テーマ

●食品科学科オリジナル菓子作りの試作とその品質分析

原材料の組成、配合を変えてクッキーまたはクラッカーを試作し、レオメーターによる物性測定の値や、脂質酸化度の違いを調べます。

●生体内で機能性が高まる、農産物の調理方法の確立を目指した研究

生鮮青果物に含まれる酵素と食品成分との反応によって、GABA, レジスタントスターチ,フィトールなどの有用成分を増加させる加工調理条件を検討します。

卒業研究テーマ

当研究室では、大きく三つのテーマに沿って、生化学的・分子生物学的な実験手法を用いることで、植物性食品中の酵素や含有成分とその機能性について学んでいます。

■ 穀物、豆類、イモ類、野菜・果実類などの植物性食品素材の貯蔵や調理加工中に生じる成分変化に関わる植物酵素の探索と、 その特性解析についての研究

<オリゴ糖の合成や分解に関わる酵素の解析>

腸内環境改善や成人病予防に効果的であることが知られるフルクトオリゴ糖を豊富に含有しているキクイモの一種ヤーコン」に注目して、研究を進めています。貯蔵や加工中に起こるフルクトオリゴ糖の量的・質的変化を分析し、合成系および分解系の酵素の活性との相関を調べています。さらに、関連酵素の分離精製と特性解析を行なうことによって、ヤーコンに含まれる有用なフルクトオリゴ糖を我々の食生活に効果的に活かせる貯蔵・加工方法の確立を目指しています。

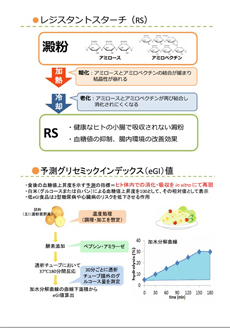

<レジスタントスターチの生成変動に影響する調理条件の解析>

現代では食後の血糖値を急激に上昇させる炭水化物源の摂取は忌避傾向にあります。しかし、日本人の主な炭水化物源となる穀類や澱粉質野菜には、レジスタントスターチ(RS)と呼ばれる難消化性澱粉が存在します。RSは、食後の血糖値や中性脂肪値の上昇抑制効果や、排便促進効果さらには腸内細菌叢改善効果の機能性が知られており、温度や他の物質との相互作用によって生成量が変動します。そこで、当研究室では、あらゆる工程により調理・加工される澱粉質野菜に着目し、調理・加工工程によるRS生成量の変動や、確立した条件によって調理・加工された料理を食べた後の体内パラメータ変動の解明を目指しています。

■ 植物性食品素材中の保健機能成分とスポーツ栄養に関する研究

<ファイトケミカルが運動パフォーマンスの向上へ与える効果>

野菜には、クロロフィルやカロテノイドなどをはじめとして色素成分が多く含まれています。これらの色素成分などの保健機能成分は、ファイトケミカル(phytochemical)”と総称され、抗酸化作用をはじめとした多くの機能性をもつために、食物繊維に続く第7の栄養素として近年重要視されています。しかし、ファイトケミカルと運動パフォーマンス向上との関係を明らかにした研究は乏しい状態です。そこで当研究室では、運動後の疲労回復に与えるファイトケミカルとそれらを含む野菜抽出物の影響の解明や、そのファイトケミカルを野菜から効率的に得る調理・加工条件および摂取方法の提唱を目指します。

学生からの一言

妹尾 勇志(食品科学科4年次)

私は生鮮野菜・果物でつくるスムージー中で、植物由来の成分と酵素を反応させることで効率的にフィトールを増加できるのか検証しています。フィトールはクロロフィル類の分解によって生じ肥満や糖尿病の予防効果が期待される成分ですが、調理加工工程でフィトールが生成しやすい条件に関する知見は乏しいのが現状です。私は特にある果物のクロロフィル分解酵素についてその特性を解析し、人々の健康維持・増進に貢献することを目指しています。

農産食品学教室は3年時から実験する機会が多く、専門性のある知識や経験を得ることができます。先生方と室員の距離は近く、実質的なディスカッションができる環境だと感じます。

林 恭平(食品科学科4年次)

私はジャガイモ中のアミノ酸の一種であるGABAについて研究をしています。GABAは、脳の興奮を抑制する神経伝達物質であり、ストレスを緩和したり、睡眠の質を整えたりする効果があります。調理・加工方法を変えることのによって食材由来のGABA量を増やしていきたいと考えています。農産食品学教室では、3年次から活発な研究活動を行えます。教員とも積極的なディスカッションを行えるので、将来生かせる能力が培われると考えています。

吉野 尊之(食品科学科4年次)

私は緑茶中のポリフェノール成分であるカテキン類についての研究を行っています。カテキンには多くの生理活性が知られており、一部の機能性に関してはカテキンの酸化物が関与している可能性かもあります。そこでカテキン酸化物の分析・同定をおこない、実際に生体に及ぼす作用を確認することを目的に実験を進めています。

研究室の実験を通じて専門的な知識・技術を、さらに、ゼミでは人前で話す力・物事を考察する力が身につきます。先生方や室員の間でのディスカッションも活発で、充実した活動を行える場だと感じています。