食品安全学教室 Research and faculty introduction

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

研究室紹介と研究内容

食品の安全にかかわる問題は、病原菌やカビが作る毒素、重金属、環境汚染物質、アレルギーを引き起こす各種アレルゲン、調理・加工中に食品成分の熱反応で生じる発がん物質、農薬、食品添加物、遺伝子組換え食品など広い分野にわたっています。また、食品の信頼性を損ねる原材料や加工方法の偽装も、安全性に関わってくる場合があります。

本研究室では、これら様々な食の安全に関する問題の中から研究テーマを設定し、食品のリスク管理に資するデータの提供、食品の安全性を高める加工・条件の提案、安全性と機能性に考慮した新たな食品・食品素材の開発といった3つの目標に対して、研究活動を展開しています。

本研究室には食品科学科だけでなく、動物科学科の学生も卒業研究生として配属されています。一緒にキノコや糖質の研究を行ってくれる学部生や大学院生を募集しています!

特に力を入れているSDGsへの取り組み

- 全ての人に、食品の安全と信頼を確保できるようにするための研究を行います。

- 全ての人に健康を、医食同源を可能とするような食品およびその原料供給のための研究開発を行います。

- グリーンケミストリーをベースとした革新的な食糧生産技術を提供するための研究開発を行います。

教員紹介

| 氏名 | : | 知久 和寛 准教授 |

| 学位 | : | 博士(農学) |

| 専門分野 | : | 生物有機化学、応用生物化学、糖質科学 |

| 担当科目 | : | 食べ物の科学入門、食品安全学、食品添加物論、食品安全学実験、HACCPシステム論、食品科学基礎研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、卒業研究入門Ⅰ・Ⅱ、卒業研究Ⅰ・Ⅱ |

Close-Up「研究」

早期ゼミの研究テーマ

●食用キノコを用いた新たな発酵食品の開発

食用キノコを使って味噌や醤油、チーズなどの新しい発酵食品を開発する研究を行っています。キノコを活用することで、GABAなどの健康に良い成分がこれらの食品により多く含まれることが期待されます。この研究の目標は、これらの有用な成分を豊富に含むキノコ発酵食品の生産技術を確立し、人々の健康な食生活に貢献することです。さらに、現在はキノコを用いた熟成食品や代替肉の開発に向けた研究も進めています。

-

▲味噌試作品

卒業研究テーマ

●食中毒原因菌の検出技術の確立に向けたキノコゲノムプロジェクト

毒キノコによる食中毒は、自然毒による食中毒の中でも特に多く、命に関わるケースもあります。見た目が食用のキノコに似ている毒キノコが原因となることが多く、日本ではツキヨタケやテングタケ類による食中毒被害が報告されています。食中毒の対策には早期の原因特定が重要ですが、キノコの識別には高度な技術が求められます。そこで私たちの研究では、食用キノコや外見が食用キノコと似た毒キノコのゲノムを解析し、より迅速で正確な検査方法を開発することで、キノコによる食中毒の防止に取り組んでいます。

-

▲フィールドワークで採取したキノコたち

(手前はほとんど食べられないキノコ)

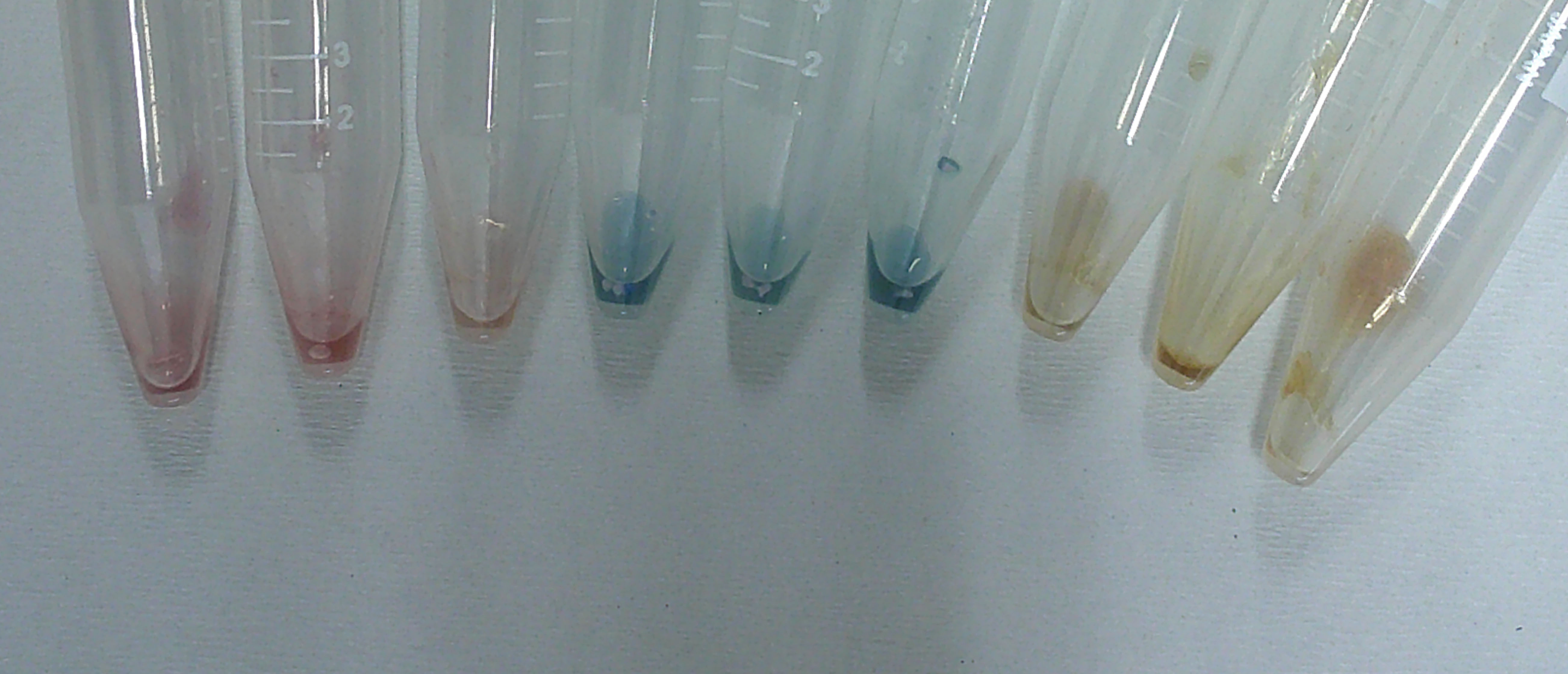

●健康促進とリスク管理のためのキノコ代謝物の分子解析と酵素機能の探求

キノコは、免疫を高めるβ-グルカンや、リラックス効果が期待されるGABAやオルニチンなど、健康に役立つ物質を作り出す微生物です。また、一部の毒キノコはヒトに有害な成分を作ることでも知られていますが、それらも適切に活用すれば薬としての可能性を持っています。しかし、これらの有用物質や有害成分がキノコの中でどのように作られるのか、十分に解明されていないことが多いのが現状です。私たちの研究では、キノコの遺伝子を詳しく調べ、新しい酵素の働きを解明し、将来役立つ物質を作り出す技術の基礎を築くことを目指しています。

-

▲キノコから抽出した色素ペプチド

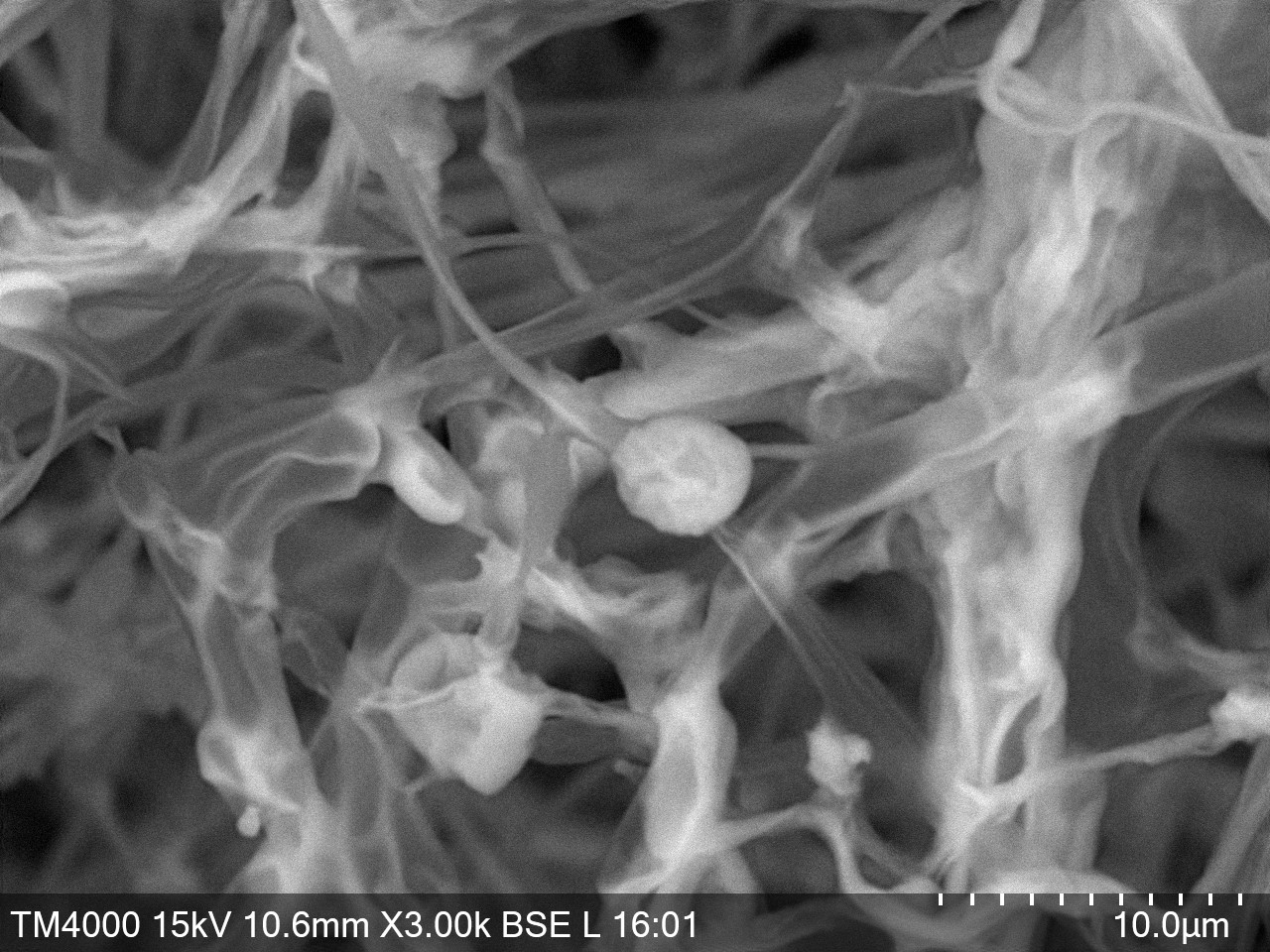

●細胞壁構造の解析を通じたキノコの成長因子の発見

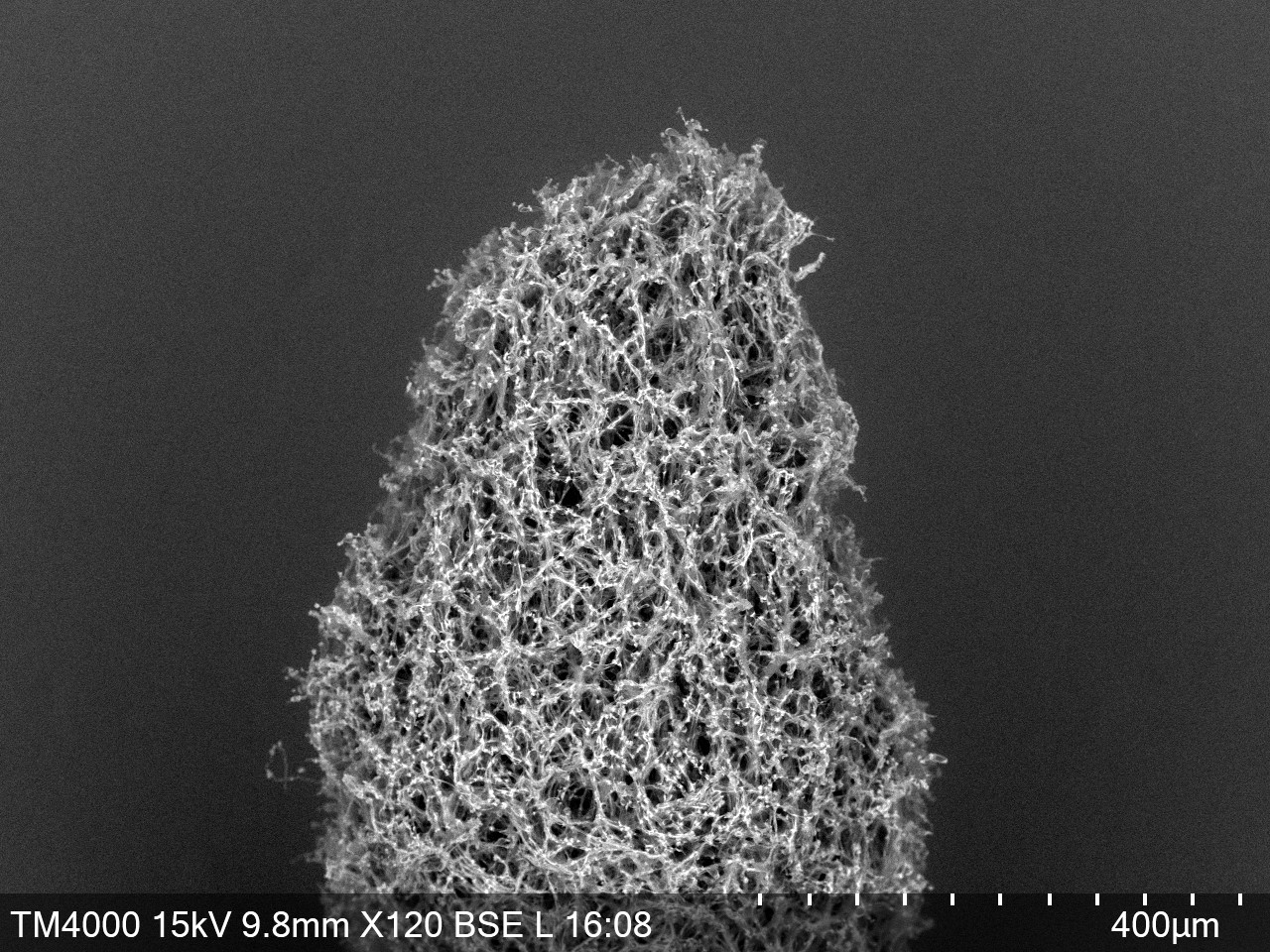

本研究の目的は、キノコの細胞壁の合成メカニズムを解明し、子実体形成に関わる因子を明らかにすることです。細胞壁はキノコの成長や構造に重要な役割を果たしていますが、キノコの細胞壁がどのような分子で作られているかはまだよくわかっていません。私たちは、先進的な分析機器を使ってキノコ細胞壁の成分を詳しく調べ、その合成に関わる遺伝子を特定し、どのように機能するのかを明らかにします。また、細胞壁の合成に影響を与える物質がキノコの成長にどのように関わっているかを評価し、キノコの成長や環境への適応についての新しい知見を得ることを目指します。

▲電子顕微鏡で撮影したキノコ菌糸

●その他の研究テーマ

| ・ | 調理・加工時の加熱により糖やアミノ酸が反応してできる発がん物質等の検出 |

| ・ | 農畜産物中の放射性物質やミネラルの加工における除染・除去率の測定(農研機構食品総合研究所との共同研究) |

| ・ | 農産物や食品の偽装を見破るための分析技術の開発(農研機構食品総合研究所との共同研究) |

| ・ | 未利用食料資源からの希少オリゴ糖やペプチドの抽出 |

| ・ | オリゴ糖のアルカリ異性化反応の分析 |

学生からの一言

大原 萌香(食品科学科4年次)

人生100年時代となった現在、私は食の安全を支えていく立場から人々の健康な未来を考えていける専門家になることを目指しています。こういった考えの中で、卒論では食用キノコに含まれるシアン化合物についての研究をすることにしました。私たちが口にしている身近な食用キノコ類にも、人体の酵素で分解できる程度ですがシアン化合物が含まれています。

「毒薬変じて薬となる」とも言いますよね。キノコ中のシアン化合物を危害成分と捉えるか、それほどの濃度にならないなら実は保健機能の向上化につながっていたりするのか・・・興味深いです。また「全ての化学物質は毒にも薬にもなる」と言われていますが、食品含めて何でも接種するバランスが重要です。こういったリスクとベネフィットを考えて研究していくのが、食品安全学教室の特徴です。

本研究室を担当している知久先生は、とても親切で研究内容のみならず、日頃の悩みまでも親身に聞いてくれます。それにより、研究室全体の士気が高まっており、室員同士、切磋琢磨しながら、研究活動を進めています。