食品衛生学教室 Research and faculty introduction

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

研究室紹介と研究内容

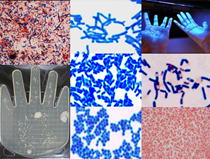

この研究室では、ヒトの健康に影響する微生物について研究しています。とくに腸内細菌の研究に力を入れています。腸内細菌は良くも悪くも健康に様々な影響を与えます。食べ物や生活習慣によって腸内細菌叢が変化し、それによって健康面にも影響が出ることがわかってきています。どの様な食品成分が腸内細菌にどの様に影響するのかを研究しています。また、腐敗・変敗微生物や食中毒菌はヒトに有害に働きます。これら悪い菌を制御する方法についても研究しています。

特に力を入れているSDGsへの取り組み

- 腸内細菌と健康の関係解明、微生物資源の収集・有効利用、微生物制御法の探求をとおし、微生物と人の関わりを究明する

教員紹介

- 氏 名大橋 雄二 教授

- 学 位博士(農学)

- 専門分野腸内細菌と宿主の関係に関する研究、乳酸菌の分離と機能性解明、発酵食品への応用

- 担当科目微生物学、遺伝子工学、食品衛生学、腸内細菌学、食品衛生学実験、食べ物の科学 入門(分担)、食品科学基礎実験、卒業論文、食品科学演習

Close-Up「研究」

早期ゼミの研究テーマ

●食品成分による腸内細菌への影響

大腸には多くの細菌が棲んでいます。この腸内細菌によって作られた代謝物質や腸内細菌自体がヒトの健康に大きく影響することが分かってきています。消化吸収されなかった食品成分は腸内細菌のエサとなりますが、大腸に届く食品成分により発育する腸内細菌の種類が変わってきます。オリゴ糖や水溶性食物繊維のように良い腸内細菌を育てる食品成分、逆に悪い腸内細菌にしてしまう食品成分について研究します。

卒業研究テーマ

腸内細菌は宿主の栄養生理機能、免疫機能と密接に関係しているといわれています。そこで、腸内細菌の生態、基質利用性、代謝産物等の解析などの基礎研究をおこなっています。その研究成果をもとに、様々な食品や食品素材により腸内細菌叢を制御することで宿主の健康維持に役立てる研究や、さらに、プロバイオティクスやプレバイオティクスなどの機能性食品の開発に役立てる研究をおこなっています。

また、食中毒菌に関する研究もおこなっています。食用天然物による食中毒菌の発育抑制効果や、食品からの食中毒菌検出法の改良などの研究をしています。私達の研究室では、研究手法として、培養法だけでなく分子生物学的手法を取り入れています。

現在では分子生物学領域での研究手法の発展がめざましく、その基礎的な知識と技術が身に付くよう、学生に指導しています。

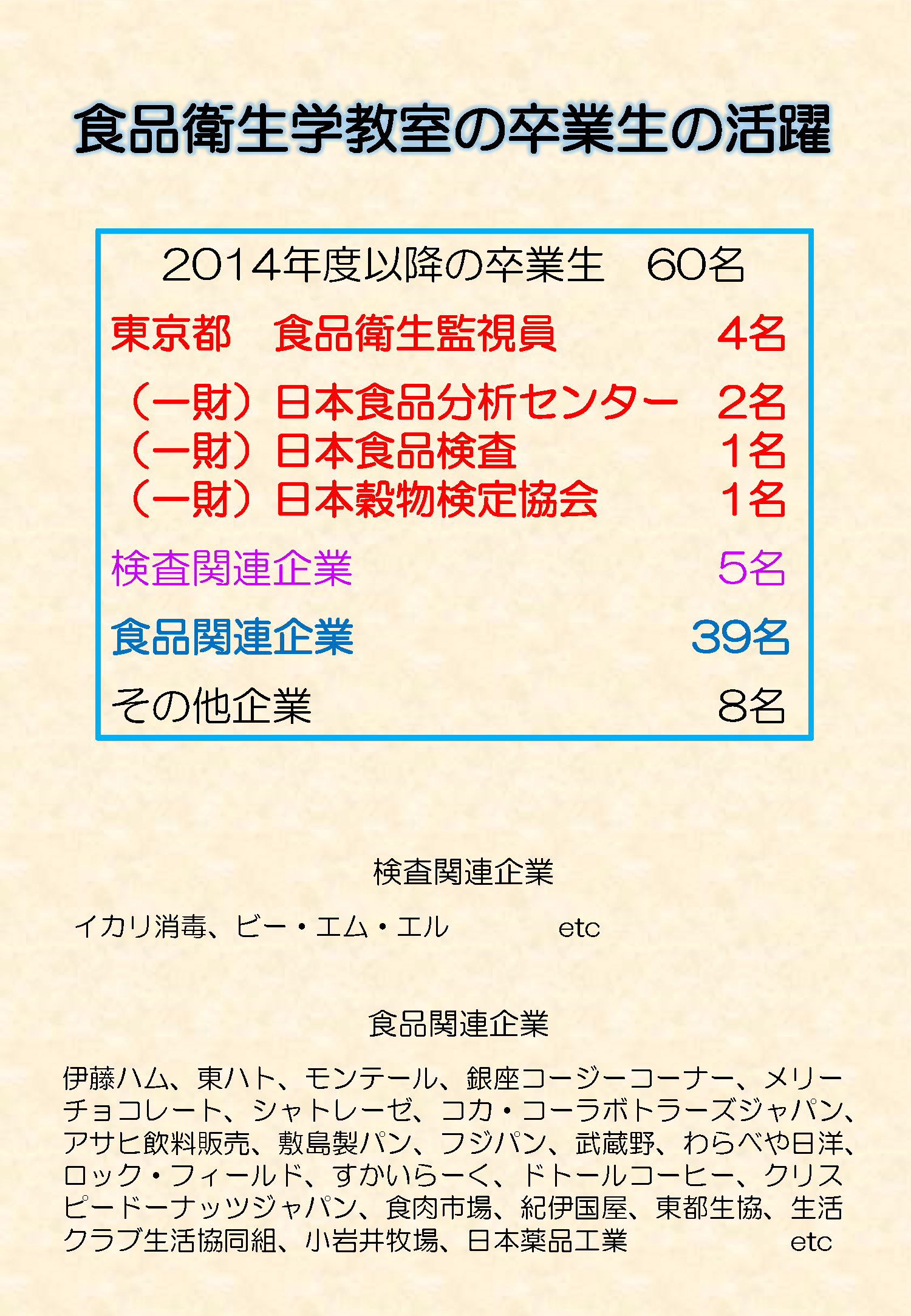

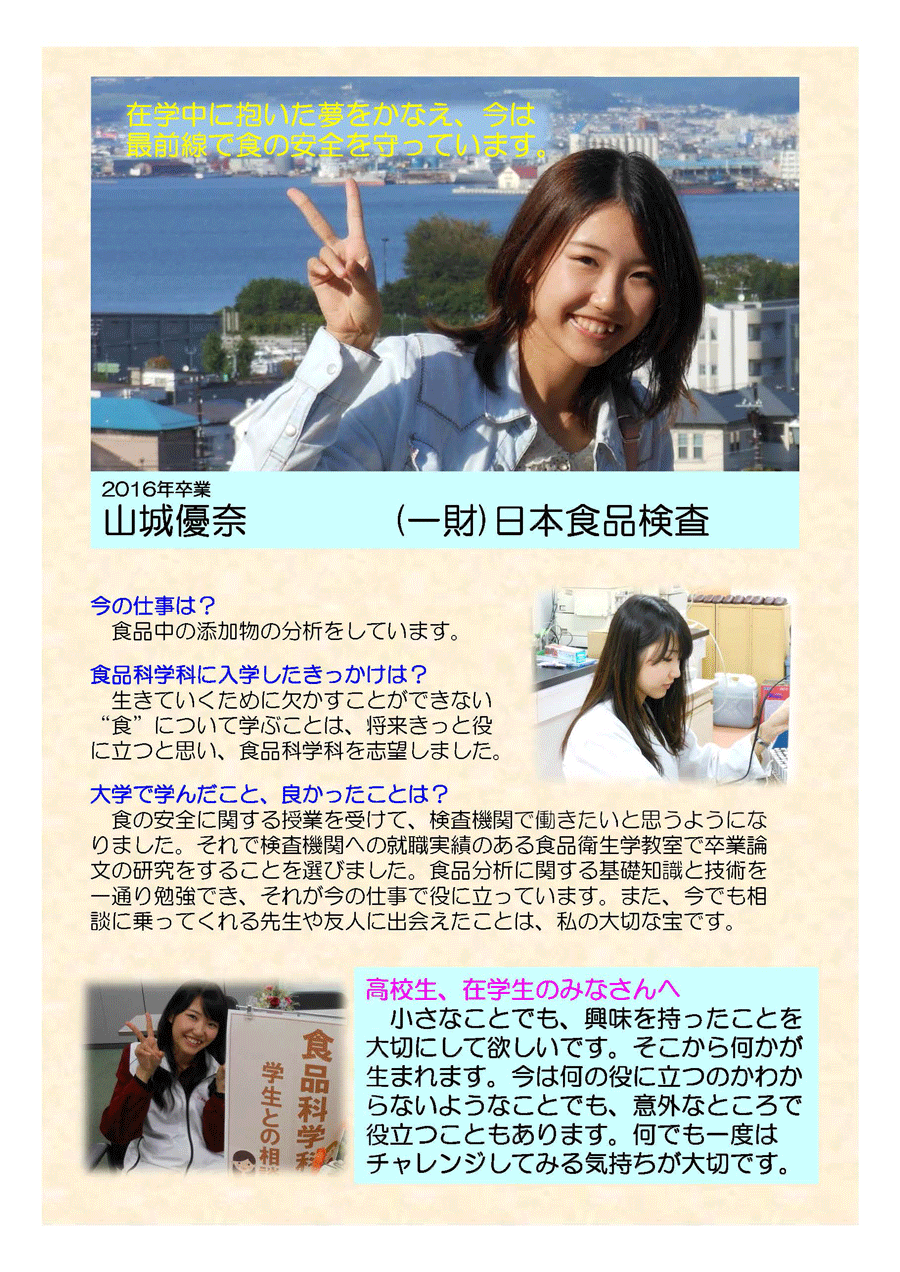

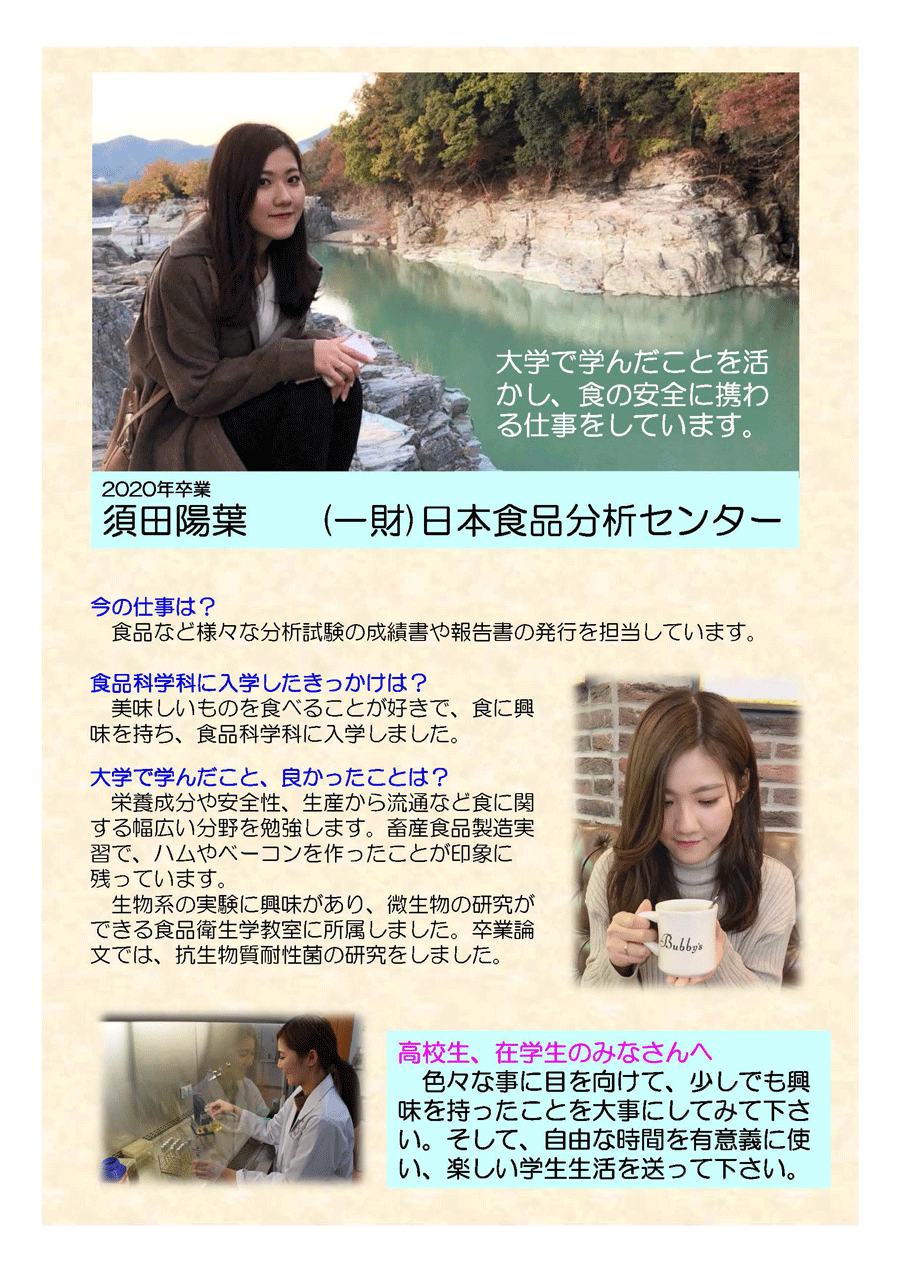

■卒業生の活躍

これまでに多くの学生が当教室から巣立っています。当教室では、卒業論文の研究を行いながら、微生物の取り扱いや検査方法の基礎的技術も学べます。その技術と知識を取得し、将来食品衛生監視員になりたい、検査機関や食品企業の品質管理部門で働きたいといった希望を持った学生が多くいます。実際に、食品衛生監視員、財団の検査機関、民間の検査会社に就職する学生がいます。卒業生の多くは食品企業に就職しており、品質管理部門はもちろんのこと、他にも様々な現場で活躍しています。

活躍している卒業生を紹介します。高校生や在学生に向けたコメントもありますので、ご覧ください。(※クリックすると拡大します)

学生からの一言

図師 優(食品科学科4年次)

善玉菌である乳酸菌の発酵について研究をしています。上手くいかないことが多いのですが、先生、室員に協力してもらいながら研究に取り組んでいます。

若松 珠季(食品科学科3年次)

3年次では基本的な実験の操作手順を習得し、終えたら取り組みたい卒業研究テーマに向けて実験を進めていきます。

食品衛生学教室では微生物や主に腸内環境の研究を行っており、私は機能性表示食品と腸内環境の関係性をテーマとした研究を行っていこうと考えています。

私達が口にする物が腸内ではどうアプローチされているのか自分の手で実験し解明することは、学生生活の中で一番の知識や勉強になると思います。元々気になっていたことや好きなことについて触れられるのはとても楽しいです。発信できる情報が一つでも多くなるように頑張って取り組んでいこうと思います。