食品バイオテクノロジー教室 Research and faculty introduction

- 大学案内 About us

- 学部・大学院 Faculty Guide

-

入試情報

Exam Guide

- 大学機関 施設 University facilities

- 研究・産官学連携 Research and collaboration

- 学生生活 Student life

- 社会貢献・連携 Social Contribution and Cooperation

研究室紹介と研究内容

この研究室では、微生物の利用と遺伝子工学技術の応用について学びます。

1) 微生物の応用

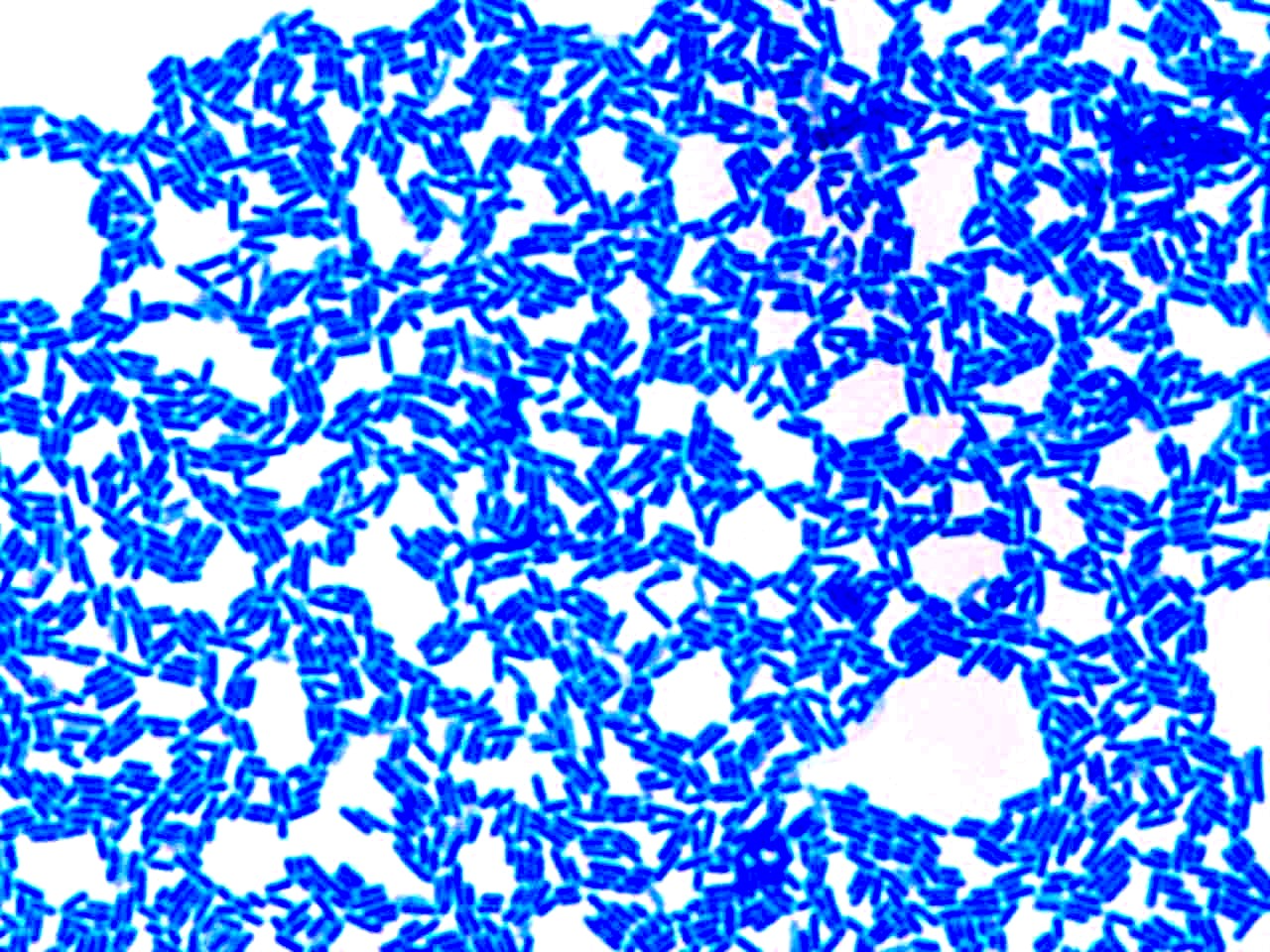

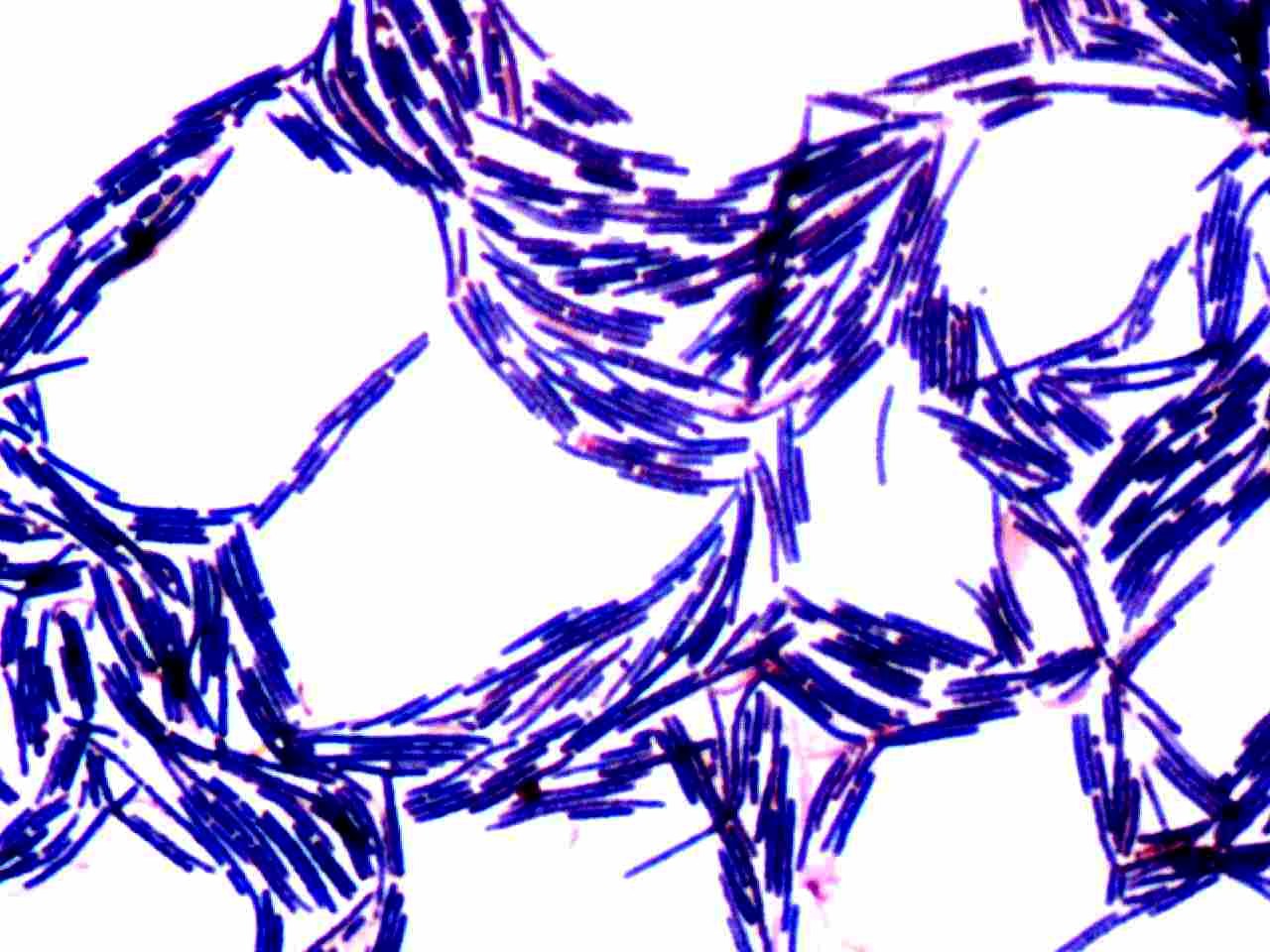

私たちの身の回りにたくさんの微生物が棲んでいます。食中毒や感染症の原因となる病原菌もいれば、ヨーグルト・チーズ・納豆・お酒や漬物など発酵食品の製造に利用される有用な微生物もいます。発酵食品では、発酵過程において様々な物質が微生物により生成され、それらが発酵食品の色・食感・匂い・味を決めることになります。微生物の種類が変わると発酵食品の品質も変わります。環境中からたくさんの乳酸菌・酵母・キノコを集め、より良い発酵食品の製造へ利用することを研究しています。また、私たちにとって有用な物質、例えば抗菌物質・増粘多糖などを生成する微生物もいます。環境中から有用物質を産生する微生物を分離し有用物質生産や食品への応用も研究しています。

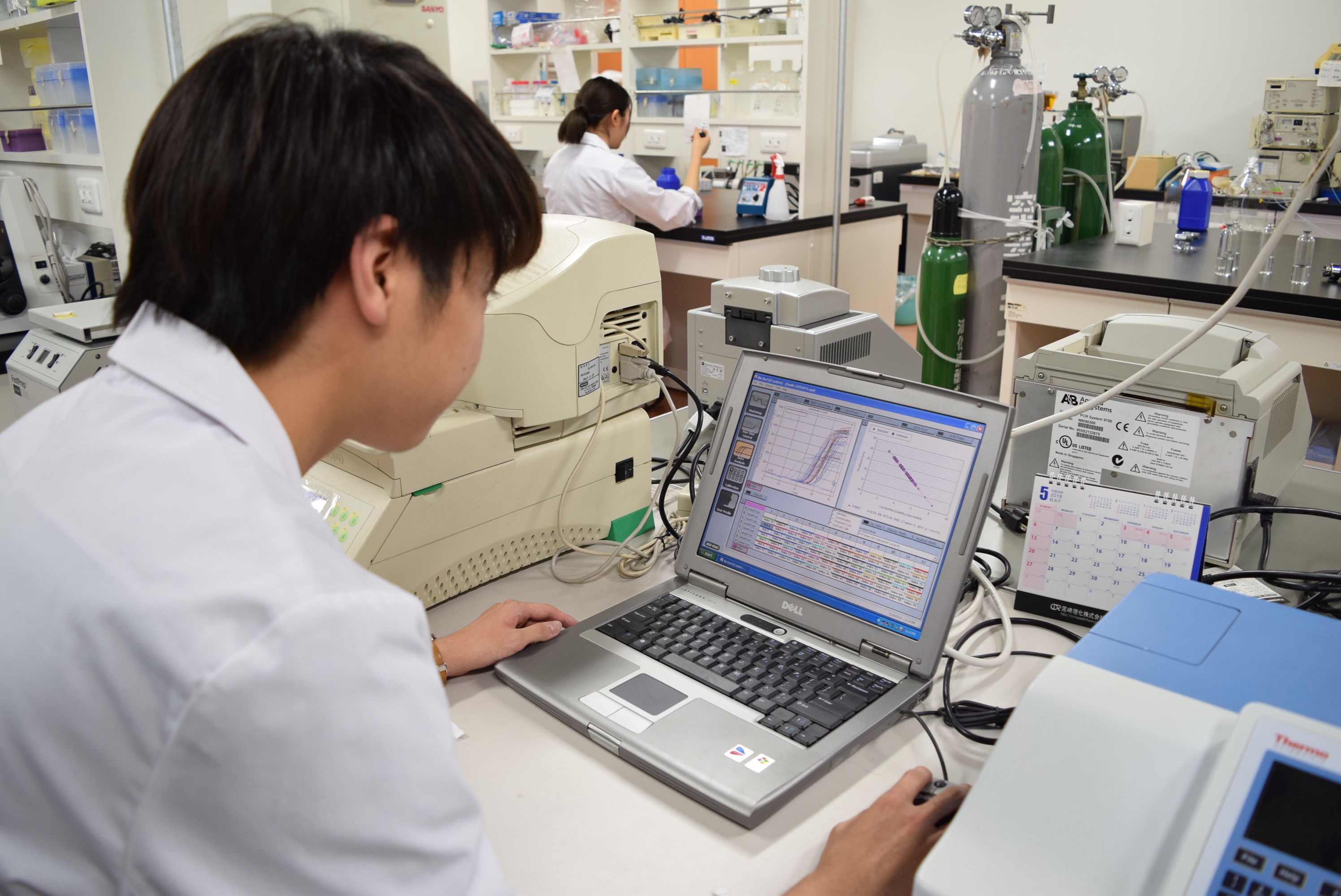

2) 遺伝子工学技術の応用

分子生物学や遺伝子工学技術の発展により、私たちは様々な生命現象を理解できるようになりました。食品科学においても、食糧生産や物質生産だけでなく、食品成分の機能性解明にこれら知識と技術が大いに役立っています。近年では遺伝子組み換え食品に加え、ゲノム編集食品の開発もされています。そのため、食品の開発・機能性・安全性に関わる食品科学研究においては、これら知識と技術は必須項目です。これらについて十分に理解するとともに卒業論文研究に応用できるよう指導しています。

特に力を入れているSDGsへの取り組み

- おいしい食品、機能性食品の開発を目指します。

- 微生物資源の収集・有効利用を目指します。

- 安全な食品の開発を目指します。

教員紹介

- 氏 名大橋 雄二 教授

- 学 位博士(農学)

- 専門分野腸内細菌と宿主の関係に関する研究、乳酸菌の分離と機能性解明、

発酵食品への応用 - 担当科目微生物学、遺伝子工学、食品衛生学、腸内細菌学、

食品衛生学実験、食べ物の科学 入門(分担)、食品科学基礎実験、卒業論文、卒業科学演習